19 июля – день рождения Вахтанга Кикабидзе, народного артиста Грузии, заслуженного артиста Украины, лауреата Государственной премии СССР, лауреата Государственной премии Грузии.

Вспомним замечательное интервью Андрея Белявского, опубликованное в свое время в журнале «Русский клуб».

***

С годами все чаще тревожит память: проснешься ли, когда чуть брезжит рассвет, или ворочаешься, пытаясь уснуть, из прекрасного, туманного далека почудятся вдруг родные голоса, вспомнятся старые друзья, беззаботное детство, побегут знакомые до боли кадры на фоне «саундтрека» с тогдашней музыкой из громкоговорителя, шумными диалогами соседей, треньканьем трамваев… Словно стрекочет старенький проектор с хроникальным фильмом «Вся моя жизнь»…

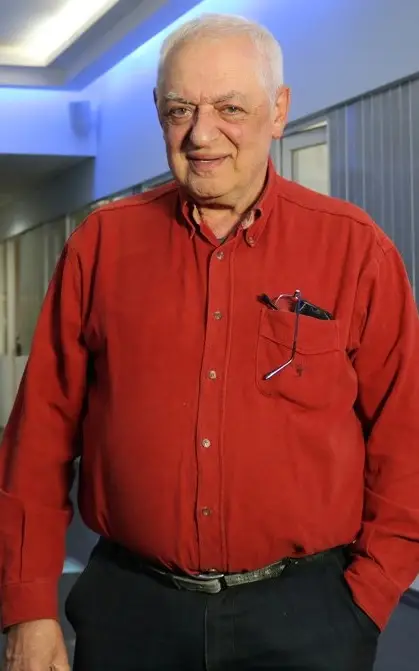

В холле красивого и уютного дома – легкий полумрак, тишина. Большой камин в этот летний зной лишь напоминает о радости семейных посиделок в холодные зимние вечера. В подернутых грустью глазах Бубы порой проскальзывает улыбка, неспешный рассказ перемежается то вздохом, то смехом, и ревниво прислушивается к голосу хозяина старинный резной буфет…

— Детство и молодость у нашего поколения сладкими не были, но все равно (вздыхает), когда вспоминаешь какие-то вещи, — счастье какое-то было! Чтение при керосиновой лампе, вместо паркета — цементный пол, печка железная… И была духовность. Люди друг друга любили, поддерживали. Соседи были соседями. Когда вспоминаю те времена, — такое ощущение, что праздник ушел уже давно. Потому что сегодня – и город не тот, и люди не те, наверное…

Очень много персонажей было в тех домах, – это были такие общаги, где прошла моя юность, молодость. Удивительные были люди! В первом нашем доме (на бывшей улице Дзержинского, 10, – там жил режиссер Котэ Марджанишвили) сколько национальностей было, – грузины, русские, армяне, евреи, курды, ассирийцы… И удивительно, лет до 8-9 я даже не знал, что они не грузины — все хорошо по-грузински говорили. Потом только узнал, что Петик – армянин, Яшка – еврей…

В наш двор приходили нищие, которые не просили, они зарабатывали. У них свои спектакли были, мы все тексты знали наизусть, но смотрели – как в первый раз. На балконах собиралась галерка, во дворе был партер, потом шел амфитеатр – окна первого этажа. Мы тоже решили сделать спектакль о войне. Мне доверили роль Сталина, а моему другу Мерабу досталась роль Гитлера. Притащили ящики, соорудили сцену, с помощью старших сделали занавес, афишу нарисовали, на которой написали: «Афиша» (смеется). Был такой дедушка Тариэл на нашем балконе, бывший военный, его все уважали, потому что выправка у него была такая. Строгий был человек, но справедливый. И вот утром в день спектакля (я не смог уснуть и очень рано вышел на балкон, а ребят еще не видно было) он вдруг говорит мне: «Привет, Сталин!» Я говорю – здравствуйте, дедушка Тариэл. А где, говорит, Гитлер? Я говорю – наверно, спит. Ты, говорит, его разбуди, а то так всю войну может проспать! (Смеется).

Дворы были, улица была, – многое, что в нас хорошего есть, мы от улицы взяли. И улица тогда другая была. Помню, мы услышали, что где-то живет наркоман, и думали, что у него, наверно, три головы или шесть ног. Поехали специально в Сабуртало на него посмотреть, – какой-то несчастный был человек, худой, больной… И когда сегодня идешь по улице, редко, чтобы молодые ребята посмотрели на девушек, у всех какие-то другие заботы появились – деньги, бизнес, где работу найти. И когда говорят о девушках, называют их «телками». Тогда, в то голодное время, этого не было. Жизнь была рванная, дранная, но красивая…

А потом все, как у многих ребят: собирались по вечерам с гитарой в подъездах и пели. Многое потом было – я перепел во всех самодеятельных коллективах Тбилиси. Был Иняз, откуда я сбежал со второго курса (понял, что там ничему не научусь, потому что времени просто не хватало) и решил пойти пробоваться в филармонию – был почему-то уверен, что без меня эстрада что-то теряет. Тогда были худсоветы (и это было хорошо, потому что такого «ширпотреба» не было, как сейчас), и меня забраковали, сказав, что у меня хриплый голос, и «это отдает загнивающим Западом». Тогда на экраны вышел фильм «Поет Ив Монтан». И меня вдруг вызвали в филармонию, сшили серый костюм, достали водолазку – все как у Монтана. Это был 59-й год, и с тех пор я на профессиональной эстраде.

Потом был квартет «Диэло», с которым Буба впервые выехал за границу. Потом позвали к себе орэровцы, с ними он объездил все пять континентов. В 66-м году Николай Санишвили пригласил его сниматься в фильме «Встреча в горах», и показалось – все, начинается кинокарьера. Но четыре года никто никуда не звал, и он решил, что это не его дело. И вдруг – звонок с «Мосфильма»: Георгий Данелия будет снимать фильм «Не горюй!» и хочет пробовать Кикабидзе. А «Орэра» собирался в Турцию (страна НАТО, там стоял 6-й американский флот, и попасть туда было сложнее, чем в Париж, — это сегодня ездят, куда хотят). Первая их встреча в гостинице «Сакартвело» не была очень теплой, были еще встречи в известных тбилисских домах, Данелия уехал, «Орэра» отправился в Турцию. А потом был срочный вызов в советское посольство, телеграмма от директора «Мосфильма», На открытии звезды 56 отца Владимира Познера, об утверждении Вахтанга Кикабидзе на роль Бенджамена Глонти. Эта роль и стала началом кинокарьеры артиста. Параллельно росла популярность Кикабидзе-певца.

— В 1975 году меня попросил помочь руководитель госоркестра Грузии «Рэро», мой старший друг Константин Певзнер, – ему уже трудно было одному возить на гастроли большой коллектив. Сделали шоу-программу «В кругу друзей Вахтанга Кикабидзе», я поехал с ними. Потом Котик заболел, скончался, я уже не мог коллектив бросить, и меня попросили стать худруком.

— А потом настали «новые времена»…

— Да. (Вздыхает) В апреле 89-го мы были на гастролях на Северном Кавказе. Седьмого я позвонил домой, и супруга сказала, что у нас молодежь начала голодовку у Дома правительства. А когда я позвонил десятого из Майкопа, слышу – жена плачет. Тогда мы впервые узнали, какая трагедия произошла в Тбилиси. Я сорвал гастроли, очень сложно было ехать, — никакой транспорт не ходил в нашу сторону. Нас привезли на двух «Икарусах» два водителя-чеченца, все-таки они горцы, смелые люди. 16 часов ехали молча, никто не мог себе представить, что в Тбилиси произошло. Когда в Мцхета увидели первые бэтээры, — поняли, что все серьезно. С 89-го года я пять лет не пел. И не мог уехать, хотя друзья звали и в Москву, и в Питер, и за границу. Когда вспоминаешь, не верится, что это все было…

— Киноролей сыграно немало, а как возникло желание самому снимать фильмы?

— Я наблюдательный человек и все время следил за Данелия, очень много от него перенял. Я ведь не заканчивал ни музыкальной школы, ни театрального института – я с улицы пришедший. Но потаенное такое желание появилось – написать сценарий и самому снять фильм. Я никому об этом не говорил, а в 79-м году оказался в клинике Бурденко, у меня серьезная болезнь была. И спасибо хочу сказать академику Александру Николаевичу Коновалову, академику, дай Бог ему здоровья, это московский аристократ настоящий, он меня тогда вытаскивал. И вот там я начал сочинять, писать не мог и записывал на магнитофон. Маленькие новеллы такие придумывал, написал сценарий, и в объединении «Экран» вдруг захотели, чтобы я для них это снял. За 32 дня я отснял фильм из четырех новелл «Будь здоров, дорогой!» Картина получила Гран-при на кинофестивале в Габрово. Потом снял вторую – «Мужчины и все остальные», из семи новелл. Сейчас вот тоже одну придумал, вторую, начал записывать… Почти автобиографическая история, хочу назвать ее «Они», очень много интересных людей было вокруг.

— Какая у нас теперь все-таки жизнь пошла…

— (Вздыхает) Непонятная. Мне она непонятна. Пока. И не только здесь — везде. Но я думаю, постепенно все наладится. Наверно, через это все проходят. Вот недавно мы с одним интересным парнем написали песню. Я ему рассказал «шпаргалку»: ты, говорю, летал в детстве во сне? – Да, говорит. Вот, говорю, мне нужен текст, что мы всю жизнь ищем рай, — где не бьют стариков, где детей не взрывают, где никого не убивают, живут в согласии и любви. И мы написали песню (он – текст, я – музыку), она называется «Где-то там далеко».

Я вообще считаю, что танк должен стоять, а в стволе у него должны быть цветы. Это очень важно. Наверно, без оружия жить нельзя, но оно должно быть для того, чтобы все знали, что оно у тебя есть. Уже XXI век, я думаю, гадости пора заканчивать. Разве можно спокойно относиться к отторжению территории, к перекраиванию границ? Сколько гибнет людей, сколько ломается судеб! Нельзя, чтобы сильный избивал человека, который слабее, или те, кого побольше, давили тех, кто в меньшинстве. Это уже по-другому называется. И искусство – литература, живопись, театр, кино, эстрада – должно служить для того, чтобы какие-то люди делали какие-то выводы по поводу правильной и неправильной жизни. Когда все зависит от денег, духовность постепенно пропадает. Я за то, чтобы люди жили богато, чтобы страну не обворовывали, чтобы бизнес был честным. Но я не за то, чтобы богатый человек считал, что он всемогущий, а остальные вокруг –шваль какая-то. Одному дано одно, другому – другое. Но если у тебя мозги не вороватые, – ты в сегодняшний день (это мое личное мнение) не очень «монтируешься». Естественно, в развитых странах тоже крадут, но есть там юридическая культура: люди уважают закон, и самое главное – перед законом все равны.

— И перед неписанными законами – тоже: во время войны в королевском замке не топили камины, и англичане знали – их королева мерзнет вместе с ними. А у нас чиновники шикуют на фоне общей нищеты…

— Единственное, что может излечить общество от этого, – это, конечно, культура. Поездив, почитав, послушав, увидев, я понял, что демократия завязана на порядочности и равноправии всех перед законом. Я думаю, что культура, особенно общий ее уровень – главный фактор, от нее зависит качество политики, уровень экономики и вообще успешность государства. А уровень культуры зависит и от театра, и от литературы, и от хорошей музыки, и, конечно, от понимания властью, что это необходимо. Я думаю, что Грузия – хотят этого или не хотят – все равно на ноги встанет. Молодежь у нас хорошая, учится, набирается ума. У русских есть хорошее слово, я часто его повторяю – прорвемся! Поэтому надо любить людей, любить родину, уважать другие страны. Ценить соседей, которые в самый тяжелый момент раньше родственников к нам приходят, — сразу все двери открываются. Один мой друг (теперь он народный артист Грузии) жил с родителями в маленькой двухкомнатной квартирке и очень рано надумал жениться. На ресторан они не тянули, решили сыграть свадьбу дома. Но друзей было много, места – мало. На этот сюжет можно киноновеллу снять: их соседи, жившие в четырех комнатах, разрушили стену – и 2-комнатная квартира превратилась в 6-комнатную. Потом еще полгода этой стены не было, – на ремонт не тянули. Вот так нам надо жить. Тогда все будет нормально.

— Никому не подражать, быть самими собою, какие мы есть…

— Да. Когда меня спрашивают о самом счастливом времени, я говорю: вот когда я читал книги под керосиновой лампой, и мама варила еду на керосинке. Вот это я до сих пор вспоминаю с такой любовью… На гастролях в Австралии я дал камеру своему директору, чтобы до начала концерта поговорил с людьми, — там ведь много выходцев из Советского Союза. И вот пожилая женщина поднимается по лестнице к залу и говорит в камеру: «Добро пожаловать в австралийский Советский Союз» (смеется). Там же, в Сиднее, нас решили повезти на какой-то остров. В порту сидит человек с удочкой, очень на Утесова похожий, явно из наших, одесситом оказался. Я говорю: «Здравствуйте». Он отвечает: «Здравствуйте, Вахтангчик». Я ему: «Ну как, клюет?» А он: «А кому эта рыба нужна? Когда я в Одессе приносил домой рыбу, все соседи меня ждали. А здесь ее на каждом шагу продают». И с такой грустью сказал — потому что он этой рыбой никого порадовать не может.

— Это эгоизм высшей пробы, когда человек получает удовольствие, делая добро другому…

— Да, точно. Там этого нет. На Западе – каждый за себя. Но у каждого народа – свой менталитет, свой быт, и, наверно, не надо друг другу мешать, что-то навязывать. Например, застолье. Кто-то пьет водку, а кто-то вино, просто надо знать, сколько пить, правильно?

— Воистину.

— Это – культура. В доме моего деда очень интересные люди бывали. И Пастернак, и много других имен могу назвать. Сидели до утра иногда, пили вино, и я никогда не видел шатающихся, когда гости расходились. Беседовали о жизни, политике, книгах, художниках. Нам разрешали их обслуживать, и мы крутились вокруг стола и слушали этих удивительных людей. Я уже тогда понял, что один народ живет так, другой – так, но все должны соблюдать правила отношения друг к другу, добрососедские отношения.

— И здесь сказываются уже семейные традиции, воспитание…

— Я думаю, личные качества человека, его отношение ко всему, закладываются в семье. Это очень важно. Потом уже многое зависит от круга общения. У нас дом был очень интересный. Отца плохо помню, — когда он в 42-м уходил на войну, мне было около пяти лет. Он был журналист, говорят, хорошо пел. Из-за сильной близорукости был невоеннообязанным, но в начале 42-го сказал маме, что ему стыдно ходить по улице, когда мужчины воюют, ушел добровольцем и в конце того же года погиб под Керчью. Из родственников со стороны отца я помню только его брата Додика. Давид Кикабидзе был известный в Тбилиси скульптор. А с родственниками с маминой стороны нас связывали очень тесные узы. Мой дед, Константин Николаевич Багратиони, необычный был человек. У него была роскошная библиотека, и в тяжелые годы какие-то книги он, наверно, продавал и приносил нам всем хлеб. Он тогда уже болел и всегда говорил: «Пока Тамара не вернется, за меня не беспокойтесь, я ее дождусь». А Тамара Багратиони-Мицишвили, старшая сестра моей мамы, была женой известного писателя и публициста Николо Мицишвили. В 30-е годы его забрали и через неделю расстреляли. Многих писателей тогда «загребли». Вскоре забрали и тетю Тамару. Очень красивая была женщина, она провела в Сибири на лесозаготовках 9 лет, вернулась оттуда хромой. А дед ее ждал. Его супругу, Ольгу Амиреджиби, я не помню, она была матерью четверых детей и умерла в 32 года. Интересно, что первая записанная в Грузии грампластинка хранится в музее Иосифа Гришашвили, и записала ее моя бабушка, Ольга Амиреджиби. Она не была певицей, просто все они хорошо пели и танцевали. Я возил эту пластинку и в Петербург, и в Москву, но восстановить ее не удалось, хотя местами слышно, как она замечательно поет. Старший брат моего деда, Гогина, в 35-м году уехал за границу и там его дети росли – Ляля и Никуша Багратиони. Потом я узнал, что Никуша стал военным, служил во французской армии и был расстрелян в какой-то мусульманской стране как французский офицер. Ляля вышла замуж, кажется, в Швеции, за известного бизнесмена. Когда я был на гастролях в Париже, она мне позвонила (видно, кто-то ей сказал, что племянник находится там): «Приезжай ко мне». Она была уже старая, не понимала, что в те времена встретиться мы не могли… Дед Константин после возвращения из ссылки тети Тамары сидел в маленькой комнатке с гостями, которые в те дни тайком, поздно вечером приходили к нам, в семью «врагов народа». Выпил стаканчик вина, пошел спать и во сне умер. А второй его брат, Арчил, лежал в больнице, и всех предупредили, чтобы никто ему об этом не сказал. Но, видно, кто-то проговорился. Он пришел в визитке, с бабочкой, увидел брата в гробу – и на месте скончался. И мы их обоих вместе хоронили… А когда еще до революции в Иране проходил международный фестиваль народного танца, молодой дедушка Арчил (а он не был танцором) взял туда с собой очень красивую тбилисскую даму, и они получили Гран-при. Вот такие судьбы… Был еще у мамы брат – Джано Багратиони, известный хореограф, народный артист Грузии, автор и исполнитель известной песни «Квавилебис квекана» («Страна цветов»). И моя мама, Манана Багратиони, тоже замечательная певица была. Наташа, младшая сестра, в свое время танцевала прекрасно в джаз-оркестре у моего дяди. И мама там пела, — они все были связаны с искусством.

— Мне вспомнился сейчас взрыв на Хилианской улице, где вы тогда жили. С коллегами по радио мы прибежали туда через несколько минут, на наших глазах увозили погибших. И мы с вами говорили о том, что происходит, об ответственности каждого за город, за страну…

— Когда вспоминаешь то смутное время, такое ощущение, что ничего этого не было. Потому что стыдно становится за людей. Какие-то кошмарные вещи вспоминаются. Милиции на улицах не было, с хлебом большие проблемы, город завален мусором. И тогда мы собрались – артисты, художники, инженеры, архитекторы, люди разных профессий, – и создали организацию «Тбилисели». Максимально делали все, чтобы помочь городу. Как-то я и Отар Мегвинетухуцеси убирали от мусора район Элиа. А через пару дней какая-то женщина меня остановила на улице и говорит: «Буба, когда вы с Отаром придете? Опять мусор собрался». Я потом сказал Отару: «У нас теперь надежная профессия – если петь и играть не сможем, в дворники пойдем». Дежурили на хлебозаводах ночью, потому что люди силой врывались туда. Не хочется это вспоминать.

— Поговорим о приятном. Вы по-прежнему потрясающе популярны…

— Конечно, я благодарен людям, которые до сих пор ходят на мои концерты. Недавно в Тбилиси была заложена моя звезда, — вторая уже. Вернее, даже третья, потому что первую заложили в 99-м году в Москве, а два года назад здесь заложили звезду «Орэра», где я фактически с начала до конца работал. Я понял, что очень быстро время проходит…

— Встречаетесь со старыми друзьями из других стран?

— Да, естественно. Я вращаюсь среди тех, кто мне приятны. Специально никогда не хожу на тусовки какие-то. Замечательные были дни, когда приехал Шендерович, — у него в театре Грибоедова прошли вечера. Мы неделю гуляли. Прежде бывали у меня дядя Миша Глузский, замечательный актер, удивительный человек, Зиновий Ефимович Гердт – дядя Зяма. С Булатом Окуджава у меня произошла интересная встреча. В Москве на каком-то концерте мы с ним встретились впервые, и он на меня долго так смотрел, потом подошел и достал из кармана маленький золотой ключик, какой на шею вешают: «Это вам, Вахтанг, ключи от моего сердца». Многих уже нет, вот и Фрунзика Мкртчяна я потерял, царство ему небесное. Но во многих городах остались друзья, я бываю у них, они ко мне приезжают. Наше поколение помогает друг другу выживать, – это очень важно.