Слово благодарности Индианке сари сшили, Дед побрел на пасеку, А Владимир Саришвили Очень любит классику. Эту автоэпиграмму часто цитировал легендарный профессор Тбилисского государственного университета Константин Сергеевич Герасимов и приговаривал при этом, усмехаясь в тонкие усики: «Еще мальчишка, а уже мастер. И откуда ты такой взялся?». Именно благодаря изумительному поэту, профессору Герасимову, «искра божья», которая, смею предполагать, тлела во мне, получила должный импульс «возгорания». Он оказал мне честь, приняв в ряды избранных учеников и привив неувядаемую любовь к сонету пожизненно, без права на развод. Другая легенда ТГУ — профессор Георгий Михайлович Гиголов, не только делился со мной своими «олигархическими» интеллектуальными богатствами, но и настоял на том, чтобы я не сходил со стези научной. А уж «довел до ума» мою диссертационную «одиссею» доктор филологических наук, учитель и друг, Владимир Ильич Чередниченко. Всем им не побоюсь высокопарности, ибо эпитет соответствует реалиям, всем им — покойным и ныне здравствующим преподавателям кафедры русской литературы ТГУ Вано Семеновичу Шадури, Соломону Георгиевичу Хуцишвили, Игорю Семеновичу Богомолову, Лине Дмитриевне Хихадзе, Дмитрию Александровичу Тухарели, Нодару Левановичу Поракишвили низкий поклон. Благодарю судьбу за то, что родился в музыкальной семье, можно сказать, вырос за кулисами консерваторской оперной студии, где развивался мой художественный вкус. студии пела моя мама, Элеонора Владимировна, поддержка которой так помогла мне в начале 70-х, в пору первых моих поэтических опытов.

Обелиск

БОЙ ВЕЛИ НЕ РАДИ СЛАВЫ В начале мая гремят частые грозы. Первый гром, первые весенние ливни. Но вспоминаются не тютчевские строки, а эхо войны старый артил лерист, сугулый и неказистый, из стихотворения грузинского поэта Шота Акобиа. Стоя под ливнем, на пробуждающемся поле, он, не отрываясь, глядел на небо, слушал орудия грома, видел то, что забыть нельзя, смертоносный град осколков и пуль, кося- щий его товарищей, все живое. Шестьдесят пять лет отделяют нас от мая сорок пятого, к которому наш народ шел дорогами войны, самой трудной и свирепой, чтобы отшагав пол- Европы, пол-земли, расписаться на стенах рейх- стага поверженной вражеской столицы, послать эту весточку бойца домой туда, где его ждали, надеялись. 24-летний паренек Мирза Геловани из сванского села, надев солдатскую шинель, в последние дни июня сорок первого года, готовясь отправиться на передовую, писал из Харькова родителям и сестрам: «Верю: я рожден для величайших испытаний, и из войны, из этих разрушений, возвращусь вместе с победившей армией. Пройду все ураганы и вернусь. Я спокоен. Нет пули, которая меня убьет, мои корни в той стране, которую убивали, и она не погибала… И таких великих сердец никогда не было в мире, как у меня и у всех моих друзей… Я верю в победу и жизнь….

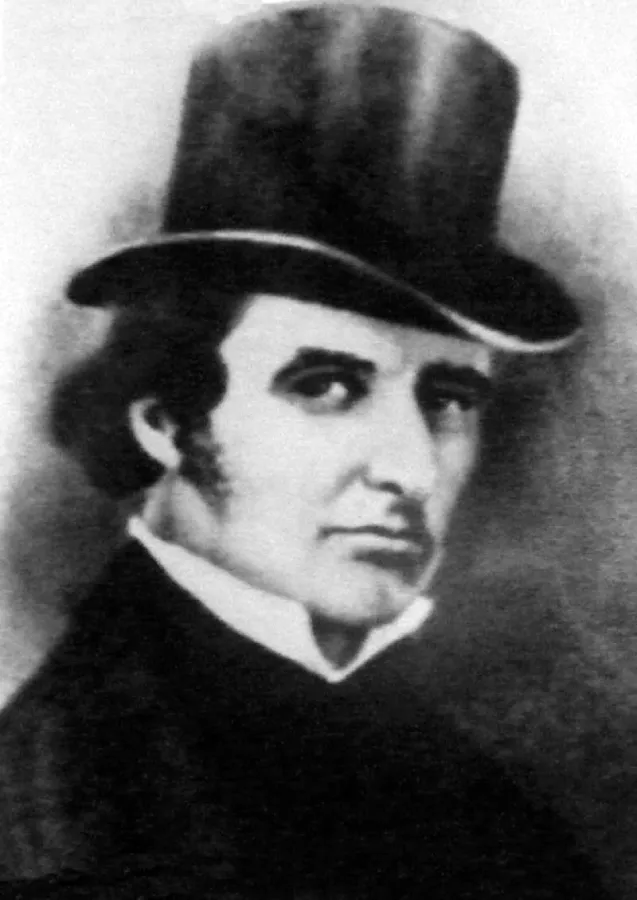

Соломон Додашвили (1805-1836)

220 лет назад родился Соломон Додашвили (1805-1836), писатель, просветитель, общественный деятель, философ, первый грузин с университетским образованием, выпускник Санкт-Петербургского университета, участник заговора 1832 года. В книге «Золотые годы. Грузинские выпускники Санкт-Петербургского университета», изданной Союзом «Русский клуб», Соломону Додашвили посвящена отдельная глава: «Петербургский университет был учрежден в феврале 1819 года в составе факультетов: философско-юридического, физико-математического и историко-филологического. Курс обучения в университете был трехлетний. Студентов па первых порах было очень мало. Уже через пять лет после основания университета среди его студентов появился молодой человек из далекой Грузии. Для утоления «духовной жажды» он отправился из «пламенной Колхиды» к суровым берегам Невы. Это был Соломон Иванович Додашвили – первый грузин, которому посчастливилось слушать лекции в «высшем святилище учености», как он называл Петербургский университет. Он был сыном бедного священника из крестьян деревни Магаро (отсюда и его псевдонимы – Магарский, Додаев-Магарский). Окончив духовное училище в Тбилиси, жаждущий знания юноша отправился с рекомендательным письмом в Петербург, где ему особенно покровительствовал и помогал Иона Хелашвили, и в 1824 году поступил на философско-юридический факультет вольнослушателем. Три года, проведенные в Петербургском университете, сыграли решающую роль в судьбе Соломона Додашвили. Несмотря на слабое здоровье и материальные затруднения, он самозабвенно работает над собой. В совершенстве зная грузинский и русский языки, Додашвили овладевает в университете немецким, французским, греческим и латинским, глубоко изучает науки, особенно философию. Он считает для себя безграничным счастьем учиться в «сверкающем храме науки». Учеба С.И. Додашвили проходила в период «брожения умов» в России. Додашвили оказался свидетелем подъема декабристского движения, восстания на Сенатской площади и реакции после 14 декабря 1825 года. Через своего друга, студента Якова Крупского, Додашвили достал копию письма вождя Северного тайного общества Рылеева, написанного им накануне казни и адресованного жене. Додашвили годами хранил у себя это письмо так же, как и перевод рылеевской «Исповеди Наливайко». Грузинский деятель XIX века З. Чичинадзе, собиравший документы и воспоминания современников о Соломоне Додашвили, писал, что «он (Додашвили) охотно приобщился к декабристам, одних из них он находил среди своих друзей – студентов университета, других (сочувствующих декабристам) – среди профессоров, а некоторых – в различных кружках вне университета. Это первый случай общения грузина с декабристами». В 1827 году С. Додашвили оканчивает университет и в том же году в Петербурге на русском языке издает книгу «Курс философии. Часть I. Логика». Книга была напечатана в типографии А.С. Смирдина, владельца знаменитой книжной лавки, частыми гостями которой были почти все петербургские литераторы, в том числе и Пушкин. Книга молодого грузинского ученого получает высокую оценку на страницах «Московского вестника», журнала, который в 1827-1830 годах выходил при ближайшем участии А.С. Пушкина. Заметим, что и редактор журнала «Московский телеграф» Н. Полевой, который в то время был дружен с Пушкиным, пишет о Додашвили как о знакомом человеке. Поскольку Додашвили общался со столь близкой Пушкину средой, не исключена возможность его знакомства с великим поэтом. После окончания университета, в 1827 году, Додашвили отправляется па родину. Проездом остановился в Москве, жил там две недели, как он сам писал, «побывал в университете, театре, библиотеке и других замечательных местах». Из этого же письма, отправленного из Москвы 9 июня 1827 г., мы узнаем, что Додашвили познакомился с писателями и журналистами, «известными всему свету». Они приняли его «весьма хорошо», просили сотрудничать в русских журналах, присылая материалы из Грузии. Вернувшись на родину, питомец Петербургского университета развертывает кипучую общественную, публицистическую и научно-педагогическую деятельность, становится идейным руководителем передовой грузинской интеллигенции. Работая преподавателем в Тифлисской гимназии (в числе его учеников был и великий грузинский поэт Н.М. Бараташвили), он одновременно пишет ряд произведений по вопросам философии, истории, литературы, издает грузинскую грамматику, ведет неутомимую работу по распространению передовых идей через грузинскую газету «Тифлисские ведомости» и литературное приложение к ней, которое сам редактировал. Додашвили сыграл в развитии грузинской культуры такую же большую роль, как в России – Белинский и Добролюбов. Он был первым разночинцем в грузинской литературе. Он вырос в нужде, преодолев всевозможные препятствия, чтобы овладеть вершинами человеческого знания. Злой недуг погубил его так же рано, как Белинского и Добролюбова. Додашвили близок нам и своей неуемной трудоспособностью, и неутомимостью, и размахом мысли, и многогранностью таланта, и поразительной целеустремленностью. Плодотворная деятельность его продолжалась, как и деятельность Добролюбова, всего около пяти лет. Несмотря на это, он оставил неизгладимый след во многих областях грузинской культуры. Он был блестящим педагогом и журналистом, крупным философом историком, острым критиком и глубоким теоретиком литературы, одаренным прозаиком, языковедом и переводчиком. К сожалению, значительная часть литературного наследия Додашвили утеряна, но и дошедшие до нас произведения свидетельствуют о том, что все его творчество проникнуто идеями, близкими героям 14 декабря. Неслучайно Додашвили оказался причастным к заговору 1832 года. Необходимо подчеркнуть, что заговор 1832 года – сложное и противоречивое явление. Напомним, что в 12 параграфе Георгиевского трактата, подписанного в 1783 году, было сказано, что изменения и дополнения в этот договор можно вносить только с согласия обеих сторон. Александр I Манифестом от 12 сентября 1801 года фактически опроверг положения трактата и упразднил царство в Грузии. Последовал целый ряд событий — восстание 1804 года в Мтиулети, восстание 1812 года в Кахетии, имеретинское восстание 1820 года. Все это закономерно привело к заговору 1832 года. М. Вачнадзе, В. Гурули и М. Бахтадзе в книге «История Грузии (с древнейших времен до наших дней)» пишут: «Заговорщики долго обсуждали пути освобождения Грузии от российского господства. Одна часть заговорщиков, чью точку зрения выражал генерал Иванэ Абхази, считала, что не раньше чем по истечении ста лет может быть поставлен данный вопрос. На протяжении ста лет Грузия окрепла бы, усилилась, и только после этого могло настать время для освобождения Грузии от российского господства. В противном случае страна могла стать объектом агрессии Турции и Ирана. Другая часть заговорщиков, идейным руководителем которой являлся Григол Орбелиани, считала возможным организацию восстания против России. По их мнению, грузинский народ был готов не только обрести независимость, но и сохранить ее. Позицию третьей части заговорщиков выражал Александр Орбелиани. Они считали, что следовало убедить российского императора в закономерности и целесообразности вхождения Грузии в состав России на правах автономного царства. Вдохновителями и организаторами грузинского национального движения были сосланные в Россию представители царского дома Багратионов. Первые практические шаги по осуществлению этой идеи были сделаны именно членами царской семьи. В 1825 году в Петербурге под руководством царевича Димитрия сформировался первый тайный кружок (общество), членами которого были царевич Парнаваз,