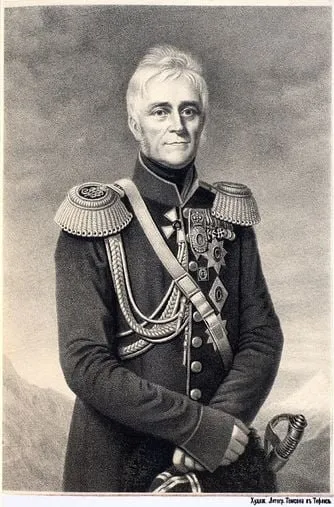

30 мая 1782 года родился Михаил Семенович Воронцов, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор, в 1844-1854 гг. – наместник на Кавказе. Из песни слова не выкинешь: нам есть за что его благодарить. «Останься Воронцов еще лет двадцать на Кавказе – какая бы чудная будущность ждала этот край!», – писал историк Платон Иоселиани. А Акакий Церетели считал – в том, что делалось во благо Грузии, Воронцову вообще не было равных. Театры, учебные заведения, газеты и журналы, публичная библиотека, благоустройство городов, совершенствование и развитие сельского хозяйства (не говоря о крупных победах в боях против Шамиля) – все, что было сделано для развития края, сделано или начато Воронцовым. Путь Кавказа к Европе определили именно те европейские культурные ценности, которые внедрял наместник. Именно Воронцову мы обязаны возникновением Русского театра Грузии (1845), ныне – Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова, старейшего театра на Кавказе, а также рождением профессионального грузинского театра, появлением в Тифлисе итальянской оперы, а затем и балета. В 1853 году М.С. Воронцов попросил императора освободить его от должности – он был слишком переутомлен. 4 марта 1854 года наместник покинул Тифлис, а в ноябре 1856 года скончался в Одессе. Газета «Кавказ» в те дни писала: «Хотя он покинул Кавказ больным, но весть о его кончине поразила и опечалила весь Тифлис. Трогательное и неподдельное горе, как будто потеряли родного человека». После смерти наместника широкое распространение получила поговорка: «До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер». М.С. Воронцов был настолько почитаем, что жители Тифлиса обратились к правительству за разрешением собрать средства на сооружение ему памятника. Михаил Семенович Воронцов стал первым из государственных деятелей России, которому воздвигли памятник на собранные по подписке деньги. На создание памятника император выделил из своей личной казны 3 тысячи рублей, а наследники императора – 2 тысячи рублей. Народные пожертвования составили сумму в 36 рублей 44 копейки. Известный русский скульптор Николай Пименов приступил к работе над памятником в 1860 году. Но он успел создать лишь эскиз и скончался. Работу продолжил его ученик Василий Крейтан – он трудился под наблюдением Совета Петербуржской художественной академии. В 1866 году бронзовый монумент доставили из Петербурга в Поти. Пьедестал из алгетского камня был создан архитектором Отто Симонсоном. Кстати, по проекту того же Симонсона в 1865-1869 гг. осуществилась окончательная реконструкция здания Дворца наместника. 25 марта 1867 года в Тифлисе, на площади, которая стала именоваться Воронцовской, на левом берегу реки Куры, при огромном стечении народа торжественно открыли памятник наместнику. В 1923 году, увы, он был снесен. И все-таки памятники великому Воронцову в Грузии продолжают стоять: это Русский театр имени Грибоедова, это грузинская сцена во всем ее многообразии, это Тбилисская публичная библиотека, это Географическое общество и далее, и далее, и далее. Проходя мимо Дворца учащейся молодежи – Воронцовского дворца – вспомните с благодарностью выдающегося государственного деятеля Российской империи, который с таким уважением и дальновидностью развивал и поддерживал Грузию – во всех сферах ее существования.

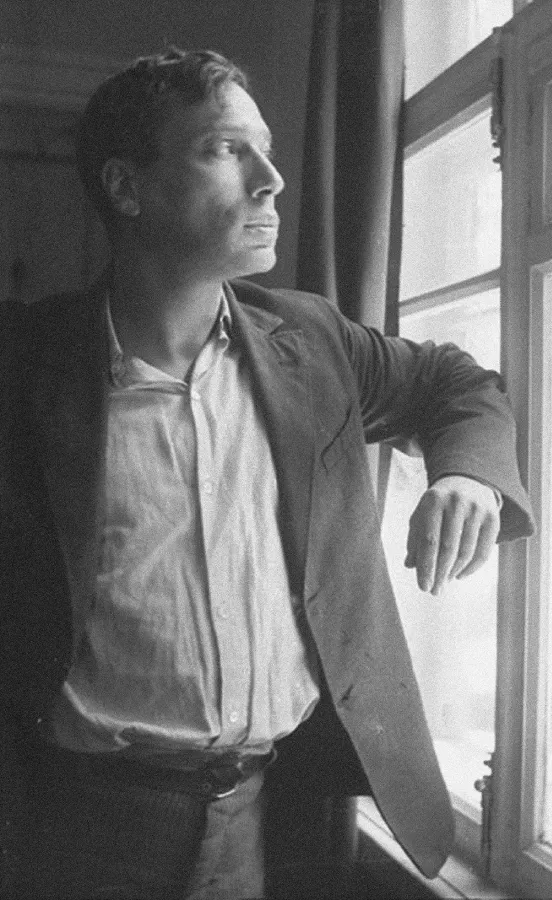

65 лет назад не стало Бориса Пастернака…

«Хоронили его 2 июня. Помню ощущение страшной пустоты, охватившее в его даче, до отказа наполненной людьми. Только что кончил играть Рихтер. Все плыло у меня перед глазами. Жизнь потеряла смысл. Помню все отрывочно. Говорили, что был Паустовский, но пишу лишь о том немногом, что видел тогда. В памяти тарахтит межировский «Москвич», на котором мы приехали. Метнулась Ольга, я обнял ее. Писателей было всего несколько. Кое-кто прислал своих жен, иные, прячась, наблюдали из-за калиток. Передавали слух об обмороке Федина. Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанища его жизни, огибая знаменитое поле, любимое им, несли к склону под тремя соснами, в который он сам вглядывался когда-то. Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На фоне этого нестерпимо синего дня и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровностей дороги. Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная неписательская толпа — приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, героини его стихов. В старшем его сыне Жене отчаянно проступили черты умершего. Каменел Асмус. Щелкали фотокамеры. Деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой он столько раз ходил на станцию. На дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше нигде не было. Был всеми ощутим физически Спокойный голос чей-то рядом. То прежний голос мой провидческий Звучал, не тронутый распадом…» (Из воспоминаний Андрея Вознесенского)