Так сложилось, что за 20 лет работы (да-да, в этом году у нас юбилей!) «Русский клуб», как это вообще свойственно свободным и умным организациям и людям, уважая традиции, достойные уважения, не раз устанавливал и свои собственные. Наши традиции – это ежегодные или регулярные проекты, уже успевшие завоевать серьезную репутацию, вызвать общественный интерес и резонанс в культурной сфере. За примерами далеко ходить не надо и вспоминать долго не придется. Судите сами.

Международный русско-грузинский поэтический фестиваль – прошел семь раз, Международный фестиваль авторской песни – пять раз, Международная Летняя театральная школа – шесть раз, благотворительная новогодняя акция для детей в театре им. Грибоедова – девятнадцать раз, издания из серии «Русские в Грузии» – 55 наименований, издания из серии «Детская книга» – 15 наименований, журнал «Русский клуб» – 213 номеров… И это не считая многочисленных конференций и форумов, концертов и вечеров, презентаций и экскурсий, книг поэзии, прозы, переводов, музыкальных и поэтических дисков и так далее, и так далее.

Но в течение всех этих 20-ти лет одной из важнейших задач «Русского клуба» оставалось деятельное сотрудничество с педагогами-русистами Грузии – как столицы, так и регионов. Преподаватели РКИ (русского как иностранного) много раз становились почетными участниками наших проектов – концертов, творческих и тематических встреч, специальных показов спектаклей, юбилейных акций и др. При нашем посредничестве им безвозмездно передавались методические пособия и учебники по РКИ, художественная литература (благодарим Россотрудничество). Разумеется, именно они, грузинские русисты, являются первыми читателями всех изданий «Русского клуба» – журнала, книг из наших знаменитых серий и вообще всей печатной продукции.

В 2021 году многолетнее товарищество закономерно вылилось в замечательный проект, блестяще реализованный в Шекветили: «Тренинги по РКИ» – профессиональные курсы по актуальным методикам преподавания для педагогов-русистов из различных регионов Грузии. В 2022 году, в силу, как говорится, обстоятельств непреодолимой силы, провести тренинг не удалось. А в этом году – удалось.

Прекрасным, счастливым и естественным поводом для нынешнего проекта стало 130-летие со дня рождения Владимира Маяковского.

Любимого поэта «Русский клуб» чествовал не раз. Достаточно напомнить, что мы издали несколько книг Маяковского и о Маяковском. Поэту были посвящены два Международных поэтических фестиваля в 2008 и 2013 годах и Международная Летняя театральная школа в 2018-м.

Культурно-просветительский тренинг-семинар для педагогов РКИ «Русский клуб» стартовал 15 июля в Шекветили и завершился 19 июля, в день рождения поэта, в доме-музее в Багдати. Все без исключения мероприятия (лекции, круглые столы, практические занятия, поэтические чтения) были посвящены Владимиру Маяковскому. Участниками тренинг-семинара стали русисты из Тбилиси и разных городов и сел Грузии: Рустави, Кутаиси, Гурджаани, Местия, Гори, Душети, Ахалабастумани, Кведа, Поти, Вани, Аспиндза, Зугдиди, Хабелашвилеби, Хуло, Ахалцихе, Хеоти, Минадзе…

Владимир Маяковский, как известно, отличался благородной и благодарной способностью восхищаться другими поэтами. Наверное, не без его участия свыше звезды сложились таким счастливым образом, что наш проект, посвященный Маяковскому, открылся встречей с изумительным поэтом Юрием Ряшенцевым.

Зачем бояться высоких слов? Мы все отлично понимали, что нам выпала удача послушать классика русской поэзии.

В июне Юрию Евгеньевичу исполнилось 92. Его стихотворения (а пишет он, на минуточку, ежедневно) – продолжают поражать. Энергетическая мощь, ум, обаяние, ирония, свежесть и, разумеется, тот легкий поцелуй свыше, без которого стихи – не стихи.

Но прежде чем почитать свои новые произведения, Ряшенцев поговорил с педагогами как с коллегами, ведь он – дипломированный преподаватель русского языка и литературы, окончил с отличием Московский педагогический институт, семь лет преподавал в школе, из них четыре года – в школе для трудных подростков.

«Как мы завоевывали авторитет у наших «трудных» учеников? – вспоминал Юрий евгеньевич. – Нам надо было их превзойти в том, что они уважали. Если ты знал математику лучше, чем они, им было наплевать. А вот если ты лучше играл в футбол, волейбол или шахматы – это их озадачивало. Сначала мы их обыграли в волейбол, потом – в дворовый футбол. В шахматы, правда, с ними было играть сложновато. Но мы все равно обыгрывали… А как было заставить их заниматься? Иду я по школьному двору. Мои ученики сидят, поют под гитару – три аккорда. «Юрий Евгеньевич, идите к нам, послушайте песенку!» Вот, думаю, – хороший момент. Спрашиваю: «Что за ерунду поете?» Отвечают, с вызовом: «Блатную песню!» – «Да какая же это блатная песня? Это нэповская, 20-х годов, богачи в ресторанах заказывали ее для своего удовольствия». – «А какая блатная, какая?» – «Блатная была вам на дом задана». – «Как это? Вы нам задали «Не шуми, мати зеленая дубровушка». – «Вот это она и есть. Разбойничья песня. Разбойник рассказывает, что ему предстоит: Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати. Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти Перед грозного судью, самого царя». Вот так – потихоньку, разными способами мы старались добраться до нутра этих пацанов и девочек, затюканных, извините меня, образованием. Я входил в класс с одним желанием – чтобы они 45 минут были чем-то увлечены. Помню, читал им Бабеля. Большинство из них, кстати, были с юмором, острым таким, неожиданным юмором. И они отзывались. «Перестанем размазывать белую кашу по чистому столу» – работало! А вообще сложно все это. Каждый раз надо искать новый подход, свой способ. Что главное? Никогда не говори слов, которые ничего для учеников не значат. Это бессмысленно».

Думаю, после этой встречи полку учеников Ряшенцева прибыло. Его стихи у нас всех на слуху, в уме, в сердце, а теперь в наших золотых запасниках – и этот «открытый урок». Точно знаю, что мы никогда его не забудем. В общем, хочется повторить слова поэта Елены Исаевой, обращенные к Ряшенцеву: «Мы – из ваших саженцев».

А под занавес Юрий Евгеньевич читал стихи – в том числе, «Бессонница, сумятица, сумбур» и, конечно, «Грузинский танец», стихотворение, написанное в Грузии и посвященное Николаю Свентицкому.

БЕССОННИЦА, СУМЯТИЦА, СУМБУР…

Стареет автор. Звон комедий

стихает. Жизнь меняет нрав.

Досель чуть слышный хрип столетий

все явственней. Шекспир был прав,

когда из ближнего состава

друзей принц Генрих, сев на трон,

вдруг не узнал — кого? — Фальстафа,

Ах, где ты, явь других времён…

А старость, словно власть, жестока.

Она меняет прежний быт.

Все шалости в мгновенье ока

забыты. Лучший друг забыт.

Так и у всех: у принцев, нищих,

будь ты святой, будь ты подлец,

в дворцах, в прогнивших ли жилищах

глянь, что за дверью? Там — конец…

Так думалось под лампой рыжей

при скрипах ночи неживой,

пока не понял, пень бесстыжий:

пишу онегинской строфой.

Меняю строфику,

немедленно меняю!

Перечеркни, что написал, перечеркни…

Но от того, что пару стоп я добавляю

в ход размышлений, не меняются они.

Вот ночь пошла. А ход у ночи долог.

От двойки стрелка еле катится к нулю…

Будь проклят тот дотошный ушлый нумеролог,

нам эту бойню нагадавший к февралю.

Война умнеет. И пилот-философ

летит и славит Господа за то,

что он избавлен от таких вопросов,

как — бац! — и дома нет, а кто там, кто?

Не знает он, и никому не надо

об этом знать. Не он затеял бой.

А он лишь над людьми чужого града

свалил свой груз. Попал, само собой.

Но кончится полёт и эта ночка.

А завтра — выходной. И ждёт жена.

Сын чуть простужен. Но здорова дочка.

И — жизнь! И удовольствий до хрена!

Убийца! Зверь!.. А я? В своей постели

под свежею хрустящей простыней,

я — кто?

В своём ещё послушном теле

я — не убийца? Не такой? Иной?..

О чем это я думал перед тем, как

залечь в постель? Ах, да, Шекспир. Ему,

мне кажется, сегодняшняя темка

как раз бы подошла, как никому…

Опять, опять… Вот этим пошлым тоном

намерен объясняться с жизнью я?

А чем с ней объясняться? Разве стоном…

Ее — одно — судить!.. А кто судья?

Не знаю, кто. Но скоро всей шарагой,

всей хеврой, извините за арго,

нам предстоит предстать перед Гаагой,

я склонен верить бешеной Марго…

Заснуть бы… Нет. Бессонница — как старость:

она суёт свой посох в бытие.

Нужна не вялость мышц — нужна усталость

от дела — не от жизни. Нет ее.

И тут часы не вовремя, некстати

забили… Зареветь не мудрено.

от цифр на этом страшном циферблате,

которому что жизнь, что смерть — одно.

А впрочем, смерть… Хотите знать — проверьте:

она не лучше старости, войны,

зато живой всю жизнь боится смерти.

А мёртвый умер, лёг — и хоть бы хны…

О, Господи, какая ахинея…

Но между прочим, а не сплю ли я?

Когда засну, поверю ль хоть во сне я

в существование инобытия?

Ведь я же верил! Но, некрепок в вере,

как бывший убежденный пионер,

я знаю: я изведал в полной мере

тупик, слепой тупик сверх всяких мер.

И вот итог. Неверие надеждой

ещё не до конца побеждено.

а сон, уже владевший каждой веждой,

вдруг упорхнул. Сомнение? Оно!

А я ведь знал: какое счастье это —

там, в том, что называется раю,

в расхожем псевдониме «того света»

вдруг маму встретить, встретить мать свою!

Ведь там хронометрам с их установкой

дан укорот. И вот ликую я,

что мать в одежде, смелой, юной, ловкой,

о, господи, — ровесница моя!

Ведь времени-то нет!..

Но здесь иное.

Безвременье бесплодью не чета.

Оно, увы, явление земное.

И кровь, и ложь, и смерть, и нищета —

вся эта мразь — питомцы лютой свиты,

когда не основатели ее.

Прибиты ими, ими же привиты

от совести, храним свое житьё.

Меня сейчас поит по чайной ложке

Себя самой объемная беда:

болезнь, простой, тоска по сгибшей кошке…

На жесть карниза с крышы глыба льда

вдруг громыхнула — звук, как при бомбежке…

Я, бывший хладнокровный ротозей,

покой хранивший при любой погоде,

я, тот который по словам друзей

был сделан на путиловском заводе,

чего тянусь дрожащею рукой

за кружкой, где снотворная отрава?

Дань возрасту мне новый тремор мой —

иль ужасу державному подстава?

Айпад иль телевизор пусть молчат,

пускай молчат и утром и — вовеки!

Будь проклят твой осведомлённый чат,

мне правду выдающий, как в аптеке.

Будь проклят государственный совет,

себе, родному, с верностью крысиной

служащий рьяно, так что целый свет

хохочет и рыдает над Россией…

Мне кажется, иль утро из-за штор

свои права на время предъявило?

Открыть окно!.. А где он, тот забор,

что выглядел всю жизнь мою так мило?

Не знаю, что почин сей возвещает —

бомбоубежище взамен роддома? So!

Молчи, Шекспир! Нас возвращает

в четырехстопный, «наше все!»

Мой город мглу сугробов будит,

как все другие города.

Таким, как все, уж он не будет, —

ты слышишь? — больше никогда.

ГРУЗИНСКИЙ ТАНЕЦ

Красивей пары не сыскать на свете.

И где искать, не скажет вам никто:

аджарка Джулия из Кобулети

с метекским небожителем Дато.

Как траурная бабочка, вся в чёрном,

она летит чуть впереди него.

В нём, из живого камня иссечённом,

нет ничего от быта, ничего.

И дикие, неприбранные звуки –

не то в них радость, а не то – печаль.

Нет, что-то знают о любви дудуки,

Чего не знают скрипка и рояль.

Такой любви, какая перед нами,

Верона уступает без борьбы.

Кисть Джулии колышется – не знамя,

а белый флаг приятия судьбы.

Но кажется, партнёр дошёл до точки.

И Джулия становится бледней.

Судьба над нею встала на носочки,

чтоб на колени рухнуть перед ней.

О, Господи, у них такие лица,

так статен он, и так она хрупка!..

Свершится то, что и должно свершиться,

иначе мир не стоит и плевка.

Чем мы пред этой парой провинились,

что как со шкурой содранной стоим?..

Танцующие молча поклонились.

Уходят: он к своим, она к своим.

Случайно, вдруг возникшие партнёры,

впитавшие горячий дух земли,

в смешки, в подначки, в сплетни, в разговоры

без самой малой паузы ушли.

Питомцы неразгаданного юга,

они болтают, непонятны нам.

И нам неясно: а они друг друга

хотя бы знают хоть по именам?

Хотелось бы, чтоб дивным танцем этим

они пошли родам наперекор.

Но так и есть. Свободным этим детям

так близок жгучий свет долин и гор!

Свой путь у этих, я сказал бы – милых,

но слово жалко, как и все слова.

А шаг любви остановить не в силах

ни кровь, ни род… Покуда страсть жива.

Какой же правды я ищу в ответе?

Ведь весь мой поиск просто не вопрос

для Капулетти, что из Кобулети

и для Монтекки, что в Метеки рос.

Кстати, если кто запамятовал, 90-летие Ряшенцев отметил в Шекветили, на Международной летней театральной школе «Русского клуба», в кругу друзей, читателей и почитателей. 80-летие поэта мы праздновали в дни нашего Международного русско-грузинского поэтического фестиваля, на котором он был почетным гостем.

Как уже было сказано, «если и есть в нашем безумно-безумном-безумном мире человек, который может в одном месте в одном время объединить в любви и радости людей разных возрастов, национальностей, верований, происхождения, характера, привычек и вкусов, то это, несомненно, Юрий Ряшенцев. И было нам счастье – наблюдать этот процесс воочию, вживую и даже принимать в нем участие».

Разумеется, мы взяли с Юрия Евгеньевича честное-пречестное слово, что 95-летие и вековой юбилей он, по сложившейся традиции, справит в Грузии! А Ряшенцев, друзья, свое слово держит всегда.

Говорить о Маяковском и не посмотреть фильмов с его участием или ему посвященных, как-то, знаете, даже нечестно – ведь поэт очень любил кинематограф, тянулся к нему и многое сделал в кино и для кино. «Для вас кино – зрелище, писал он. — Для меня – почти миросозерцание. Кино – проводник движения. Кино – новатор литератур. Кино – разрушитель эстетики. Кино – бесстрашность. Кино – спортсмен. Кино – рассеиватель идей».

В первый киновечер состоялась премьера фильма «Прогулка с Маяковским» – это вторая серия из документально-просветительского сериала «Прогулки с великими», которые «Русский клуб» запустил в этом году (первая серия была посвящена Пушкину). «Прогулка…» рассказывает о четырех «возращениях» поэта в Грузию – его четырех приездах в Тифлис, в 1914, 1924, 1926 и 1927 годах. Режиссер фильма – Левон Узунян, блестящий монтаж осуществлен Дмитрием Лобжанидзе (D.I.М.). В «Прогулке» приняли участие актеры Зураб Чипашвили, Бека Медзмариашвили и Анна Николава. Показ заслуженно увенчался бурными (без всякого преувеличения) аплодисментами и самыми горячими похвалами в адрес создателей.

«Я никогда никому не завидовал, – писал Маяковский. – Но мне хотелось бы сниматься для экрана. Хорошо бы сделаться этаким Мозжухиным». И он – снимался. А еще писал сценарии и даже режиссировал. В кинобиографии поэта – картины «Драма в кабаре футуристов №13», «Барышня и хулиган», «Не для денег родившийся», «Закованной фильмой», «Октябрюхов и Декабрюхов». Но осталось еще минимум шесть сценариев, которые не были экранизированы при жизни Маяковского. И это неудивительно – его идеи стали доступны для воплощения только во второй половине XX века. Маяковский и здесь был первопроходцем – он первым начал применять в кино принципы коллажа и фотомонтажа, предлагал комбинированные съемки, использование мультипликации.

Из всех картин Маяковского до нас целиком дошла только одна – «Барышня и хулиган», снятая в 1918 году. Ее и посмотрели наши участники.

В основу сценария положена повесть итальянского писателя Эдмондо де Амичиса «Учительница рабочих», но действие перенесено в дореволюционную Россию. Картина была настолько популярной, что ее несколько раз возвращали в прокат. Сам поэт называл фильм сентиментальной ерундой, хотя успеху фильма у зрителей, конечно, был рад.

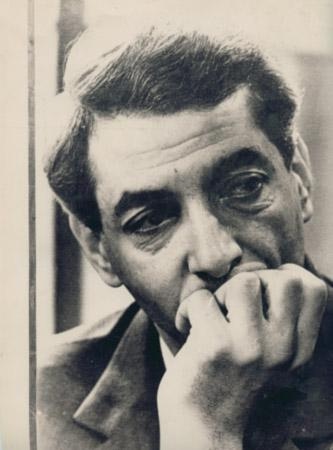

Для нас «Барышня» драгоценна прежде всего тем, что мы можем видеть живого Маяковского: его пластику, мимику, его лицо, снятое крупным планом и почти без грима.

Завершил серию кинопоказов фильм Александра Шейна «ВМаяковский» – экспериментальный байопик о поэте, сделанный театральными и монтажными средствами, фильм-коллаж из художественного кино, театра, хроники, реконструкций, перформанса, анимации и танца.

На наш взгляд, замечательная картина.

Из хроники куратора проекта Светланы Синаташвили: «Необычный фильм. Непростой. Много символики, много цитат из других режиссеров. Молодая и старая Лиля Брик. Такой большой и ранимый Маяковский. Его уход из жизни. Кадры, быстро сменяющие друг друга, держат в напряжении до последней минуты. Фильм нелегкий, местами сумбурный, трагичный. Духовная борьба поэта. Неординарность его личности. И пронзительное чувство жалости при просмотре последних кадров».

В нашем проекте приняли участие четыре посланца (два профессора и два студента) Российского института театрального искусства – ГИТИС, с которым мы, можно сказать, уже побратались (если не породнились) – не только творчески, но и человечески. За радость общения и сотрудничества – наша благодарность ректору, Григорию Заславскому.

Первым «взорвал» неторопливое (по-грузински) течение семинара Андрей Леонидович Ястребов, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой истории, философии, литературы ГИТИС, заместитель председателя Всероссийской ассоциации учителей-словесников. Ястребов провел два круглых стола «Маяковский – мифы и реальность» и «Любовная лодка разбилась о быт» и прочел лекцию «Актуальное прочтение Маяковского».

Дело было сделано на раз. Планку профессор поднял высоко. Дотягивайся, допрыгивай или взлетай – это как получится. Но Андрей Леонидович планку снижать не будет – он приехал не для того, чтобы потрафить, а для того, чтобы поправить. Поправить прицел. И вообще – изменить точку обзора. Предложить другую смотровую площадку. Что тут скажешь? Получилось.

Из хроники куратора проекта Светланы Синаташвили: «16 июля. Постараюсь емко и коротко, если получится. Хотя не уверена. Это совершенно новый взгляд на литературу. Ястребов – блестящий профессионал, умеющий увлечь аудиторию. Не только увлечь, но и зажечь. Вовлечь. Заразить. Рассмешить. Живой в общении. Продемонстрировал блестящий уровень владения материалом. Свежий, новый взгляд на творчество Маяковского. Взгляд без цензуры. Широкий кругозор, незацикленность на чем-то определенном. Знание многих интересных фактов, которые не на слуху… Представляю, с какой радостью бегут студенты на лекции Ястребова. После лекции не расходимся. Сидим. Делимся впечатлениями. 17 июля. Наш любимый Ястребов говорил с нами о любви. И не только о любви Маяковского и Лили Брик. Мы узнали много нового о любовных историях Чехова, Достоевского, Толстого. Кстати, Маяковский был романтиком. Скорей всего, вы возразите, что этого быть не может, так как он высмеивал романтизм. Но… Чем сильнее ты что-то ненавидишь, тем сильнее оно начинает воздействовать на тебя.

В памяти отпечатались цитаты из сегодняшней лекции. Будет о чем поразмыслить в ближайшем будущем. «Красный цвет – это цвет красной строки», «Романтические мифы пора истреблять. Они изживают себя», «Маяковский – гениальный дровосек в пустыне Сахара»… И сегодня мы после лекции не разошлись, а продолжили дебаты в «предбаннике» – комнате, смежной с актовым залом. Лекции Ястребова оживляют умы, заставляют смотреть на привычные вещи под непривычным углом. Ломают стереотипы. Появляются разные, порой противоположные мнения. И все это делает его лекции оригинальными, незабываемыми».

Между прочим, Андрей Леонидович приехал к нам с подарками — двухтомником и шеститомником Маяковского. И собственной книгой «Пушкин и пустота. Рождение культуры из духа». Рекомендуем к прочтению всем!

Есть в «Русском клубе» железное правило, заведенное Свентицким: перед каждым проектом проверять дни рождения участников – чтобы затем, на проекте, непременно поздравить именинника.

На этот раз у нас была одна «новорожденная» – Арина Маргиани, педагог из Местии.

Честное слово, на это стоило посмотреть своими глазами: как во время завтрака в зале столовой появляется Николай Николаевич и преподносит Арине – растерянной и ошеломленной – торт, шоколадный, с вишней, внушительных размеров и очень красивый. Конечно, под аплодисменты и крики «ура!» всех присутствующих.

Не знаю, кто сильнее веселился в этот момент – именинница или поздравители? По-моему, все-таки последние.

Забегая вперед скажем, что прощальный вечер в Шекветили, накануне отъезда, ознаменовался фуршетом в бунгало – с вином, фруктами, музыкой и даже танцами. Запланированный Свентицким, для участников этот вечер стал радостным сюрпризом.

Да, дарить радость – это и есть самая большая радость.

Как читать Маяковского? С этим непростым вопросом разбиралась Ирина Автушенко, доцент кафедры сценической речи ГИТИС, профессор кафедры сценической речи актерского факультета ВГИК, кандидат искусствоведения. Она рассказала о знаменитом спектакле «Маяковский. Горячий лепет отступлений», который поставила со студентами мастерской Владимира Меньшова во ВГИКе. Но рассказ, как бы он ни был хорош и интересен (а рассказ Автушенко был очень хорош – ее спектакль захотелось посмотреть немедленно!), – это все-таки не показ. И потому для наглядности Ирина Анатольевна привлекла двух студентов ГИТИСа – Артема Шаромова и Алексея Неустроева. Ребята прочитали стихи Маяковского «Лиличка!» и «Необычайное приключение, происшедшее с Владимиром Маяковским летом на даче». И вот тут-то и началась работа – весомо, легко, зримо. Как овладеть смыслом текста и провести его событийно-действенный анализ? Как, сохраняя ритм и музыку стихотворения, сделать его «своим», читать от себя? Что делать со строковой паузой? Как, соблюдая эту паузу, перенести мысль, начатую в одной строке, на другую строку и не превратить стихи в прозу? В чем значение и смысл «лесенки» Маяковского? Ответы Ирина Анатольевна демонстрировала в живой наглядной работе с Артемом и Алексеем: чтение, коррекция, повторение и упражнения, упражнения, упражнения…

Из хроники куратора проекта Светланы Синаташвили: «Ирина Анатольевна ломает старые догмы. Очень понравилось. А студенты – молодцы. Они покорили нас, педагогов, своей непосредственностью, обаянием и юмором. И мы, всю свою жизнь посвятившие работе с детьми, полюбили их навсегда. Когда-нибудь, когда они станут всемирно известными актерами (а в этом мы не сомневаемся), мы будем гордиться, что стали первыми почитателями их таланта. Удачи вам, юноши!»

И вот – заветный день. 19 июля. День рождения Владимира Маяковского.

Где же его отметить, если не в Багдати, на родине поэта?

Первым делом – цветы. Памятник поэту работы известного скульптора Георгия Кевхишвили был открыт в 1973 году. Долгое время он стоял на центральной площади у храма, а в 2011 году его перенесли южнее, на главную площадь Багдати, у трассы, проходящей через город.

Затем мы отправились в дом-музей Маяковского.

Напомним, прадед поэта, Константин Кириллович Маяковский, переехал в Грузию из Херсонской губернии. Его сын Константин вырос в окрестностях Кутаиси, женился на Евдокии Данилевской. У них было пятеро детей. В 1889 году 32-летнего Владимира Константиновича Маяковского перевели в Багдати на должность лесничего. Он приехал с женой, Александрой Павленко, детьми, и снял три комнаты у местного жителя Константина Кучухидзе. 19 июля 1893 года в этом доме и родился будущий поэт.

В 1940 году село Багдати получило название Маяковский, в 1981 году ему был присвоен статус города, а в 1990 году Маяковский снова стал Багдати.

В 1941 году здесь открылся дом-музей Владимира Маяковского. В подготовке музея к открытию активное участие принимали мать и сестры Маяковского. Они передали музею личные вещи отца поэта: очки, дорожный стакан, кортик, медаль за участие в переписи населения 1897 года, пепельницу, предметы мебели, посуду, ковер, керосиновую лампу, настольные игры, настенные часы, домашнюю библиотеку и любимую чайную чашку маленького Володи. Другие предметы, которыми пользовалась семья Маяковских, были приобретены государством у наследников Кучухидзе, которые по сей день являются хранителями музея, – это мебель, граммофон, железная кровать, оленьи рога… Всего в музее хранится 5600 экспонатов.

У входа в дом-музей нас встречал директор, Бека Кучухидзе, правнук Константина Кучухидзе. Николай Свентицкий передал музею новое издание «Русского клуба» из серии «Детская книга» «В. Маяковский. Стихи детям» для юных грузиноязычных читателей с русско-грузинским словарем, упражнениями, кроссвордами и раскрасками, сборник «В. Маяковский. Навек любовью ранен. Стихи о любви», свежие номера журнала «Русский клуб» и юбилейный баннер «Маяковский – 130», который тут же был вывешен на видном месте.

Глава Секции интересов РФ Дмитрий Трофимов, который в этот день специально приехал в Багдати, вручил Беке Кучухидзе замечательный подарок: академическое издание собрания сочинений В. Маяковского.

С террасы дома Маяковского прозвучали стихи поэта в исполнении Артема Шаромова, Алексея Неустроева и молодого актера Национального театра им. Руставели, выпускника московского Театрального института им. Б. Щукина Беки Медзмариашвили (зрители театра им. Грибоедова знают его по спектаклю «Ночь Гельвера»).

К собравшимся обратилась председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили. «Я приветствую вас на благословенной земле Грузии – родине Маяковского, – сказала калбатони Маквала. – Как говорил сам Маяковский, «здесь любят поэтов и умеют встречать гостей». Это действительно так. На земле Шота Руставели, Галактиона Табидзе, Владимира Маяковского больше всего любят гостей, особенно тех, которые уважают и любят поэзию».

Из хроники куратора проекта Светланы Синаташвили: «Вошли в дом Маяковского. Добротный дом из каштана. Просторные комнаты. Старинная мебель, предметы утвари, зеркало. Кстати, оказывается, в детской комнате висит волшебное зеркало. Надо заглянуть в него и загадать желание. Желание непременно сбудется. Пришлось встать в очередь, чтобы загадать. Встали. Загадали. Уверена – все сбудется».

Бека Кучухидзе пригласил гостей в большой экспозиционный зал, где состоялась презентация нескольких книг о Владимире Маяковском, недавно изданных музеем, а также нового сборника переводов его стихотворений на грузинский язык. Надо сказать, что в своем приветственном слове директор основное внимание уделил, представьте себе, «Русскому клубу». Скромность тут не к месту – благодарить в самом деле есть за что. Поэтому коротко напомним, в чем суть дела.

В 2008 году «Русский клуб» решил отметить 115-летие со дня рождения Владимира Маяковского масштабно – в рамках своего Международного русско-грузинского поэтического фестиваля. Предполагалось, что главной площадкой праздника станет дом-музей поэта. Сотрудники «Русского клуба» предварительно поехали в Багдати. И что же они там увидели? В музее царила разруха: забор обвалился, мозаика на панно осыпалась, подземные воды размыли основание дома, черви-древоточильщики сжирали деревянные покрытия, стены облезли, стекла у стендов и светильников отсутствовали. Не говоря о том, что в музее, простите, даже не было санузлов! Конечно, мы немедленно забили тревогу: сделали ряд заявлений в СМИ, оповестили общественность о бедственном положении дома-музея, обратились с соответствующими письмами в парламент Грузии и к местным властям Имерети. Напрасно. На призыв не откликнулся никто. А Благотворительный фонд КАРТУ отреагировал сразу же. И никакой бюрократической писанины не понадобилось, хотя затраты требовались немалые. По проекту «Русского клуба» Фонд КАРТУ провел грандиозные ремонтно-реставрационные работы, и в июле 2008-го, когда на II Международный русско-грузинский поэтический фестиваль съехались 50 поэтов из 25-ти стран, юбилей Маяковского стал главным событием, а дом-музей, как и было задумано, основным местом действия.

Из хроники куратора проекта Светланы Синаташвили: «А потом нас пригласили в ресторан «Цкалташуа». На столах не было разве что птичьего молока. Журчал водопад, неподражаемый тамада (между прочим, русский!) произносил поэтические тосты, играла настоящая шарманка, прекрасные музыканты пели грузинские и русские песни… И вот пришло время расставаться. К сожалению, у нас нет ни одной фотографии, на которой было бы запечатлено, как мы прощаемся. Знаете, почему? Все обнимались, снимать было некому».

***

Как вы сами понимаете, за роскошным фасадом любого успешного проекта стоит невидимый глазу, но большой и сложный труд по его подготовке и проведению.

«Культурно-просветительский тренинг-семинар для педагогов РКИ» состоялся благодаря инициативе и организационной работе «Русского клуба», финансовой помощи грузинских бизнесменов, Россотрудничества, а также поддержке Секции интересов РФ.

Низкий всем поклон и самая искренняя благодарность!

Из хроники куратора проекта Светланы Синаташвили: «Благодаря проекту мы узнали много нового и интересного, эксклюзивного и невероятного. Познакомились с интереснейшими преподавателями ГИТИС, пообщались друг с другом. Такого качественного общения нам не хватало. Вернее сказать, его не было вовсе. Педагоги из регионов почувствовали, что их помнят, о них заботятся. Это и есть главное чудо проекта. Хочется верить, что впереди нас ждут новые встречи!»