Союз «Русский клуб» совместно с педагогами из разных регионов Грузии подготовили проект «Песни о войне», в котором приняли участие школьники младших и старших классов.

Дети читают стихотворения Мирзы Геловани

Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб» подготовил к 9 мая проект «Дети читают стихи Мирзы Геловани» – на грузинском и русском языках. Участники – школьники из разных регионов Грузии.

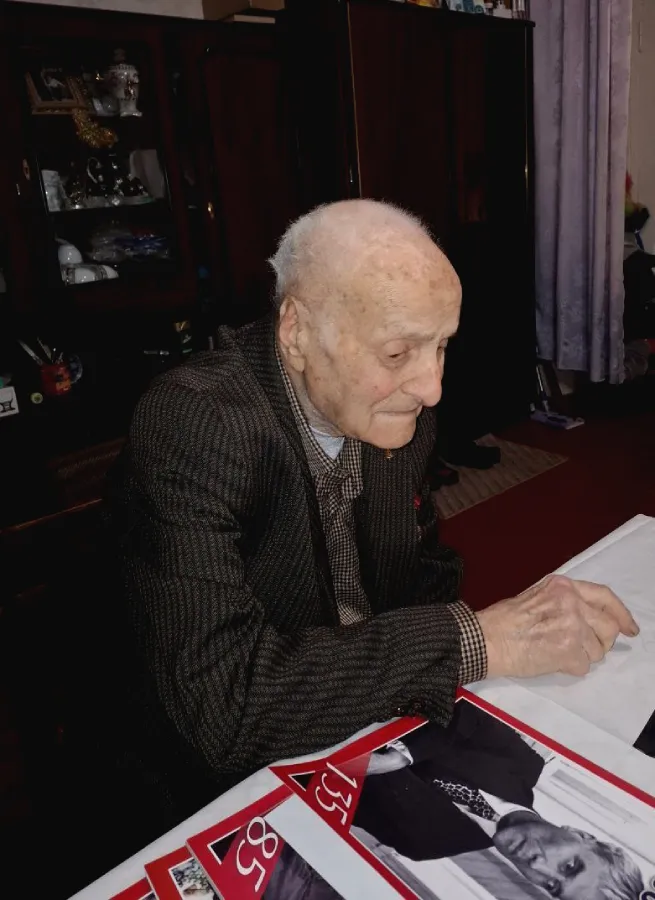

Визит к ветерану

Помните «Песенку фронтового шофера», которую пел герой Марка Бернеса в фильме «Великий перелом»? Через реки, горы и долины, Сквозь пургу, огонь и черный дым Мы вели машины, объезжая мины, По путям-дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка фронтовая, Не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато – Есть у нас еще дома дела. Слова этой знаменитой песни, посвященной великим труженикам фронта, описывают и нашего героя – шофера фронтовой машины, ветерана Великой Отечественной войны Александра Георгиевича Кердикова. Сотрудники Международного культурно-просветительского Союза «Русский клуб» навестили Александра Кердикова в преддверии Дня Победы. Родился он в 1926 году в тбилисском районе Нахаловка на улице Павловской (позже Монтина, ныне Зазиашвили). Мать, Ольга – из Душетского района Грузии, отец, Георгий Кердиков – уроженец г. Каспи, участник Первой мировой войны и Второй – Великой Отечественной. А двоюродный брат Александра был защитником Брестской крепости, где и погиб. Весной 1944 года по окончании школы Александра Кердикова призывают на фронт. Он попал в 414-ю грузинскую стрелковую дивизию. Вскоре бойцов направили в Крым, где Александр был прикомандирован к автотранспортной роте. Без отдыха, а иногда и без сна, в ливень и пургу, по дорогам и бездорожью фронтовые шоферы доставляли на линию огня обмундирование, боеприпасы, продовольствие снаряды и продовольствие, а с фронта везли в госпитали раненых бойцов. Александр Кердиков и его «полуторка» (так называли грузовик грузоподъемностью в полторы тонны) под пулями прошли дорогами войны и с честью выдержали это испытание. «Нам приказывали – мы выполняли», – попросту говорит ветеран. Победу Александр Георгиевич встречал с однополчанами в Керчи. После войны еще шесть лет служил в Крыму. Уже в Тбилиси наш герой получил аттестат вечерней школы. В течение 25 лет работал таксистом. У него прекрасная семья – трое детей, внуки. А еще Александр Георгиевич – часовых дел мастер. Долгие годы он коллекционирует часы и с удовольствием занимается ремонтом и восстановлением механизмов. И ему всегда удается вдохнуть новую жизнь в старые часы. Ничего не скажешь – есть у него еще дома дела!

Грузия в Великой Отечественной войне

Вклад Грузии в Победу важен и велик. На фронтах сражались сотни тысяч уроженцев Грузии. Многим из них дожить до 9 мая 1945 года было не суждено. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесли именно грузины, если сравнить в процентном соотношении количество погибших с общим числом населения Грузии – наша маленькая республика потеряла 350 тысяч своих сыновей и дочерей… А еще – это был крепкий тыл Закавказского фронта и Черноморского флота, мощное военно-промышленное хозяйство, источник военно-хозяйственного сырья, прибежище для эвакуированных, целая сеть госпиталей… О роли Грузии в Великой Отечественной – видео «Русского клуба».

Поздравления блокаднице

С предстоящим праздником сотрудницы «Русского клуба» поздравили блокадницу, ветерана Великой Отечественной войны Лилию Леонидовну Зерекидзе. Ей было 15 лет, когда началась война. На протяжении всей блокады она ходила в школу – в трех километрах от дома… Лилия Леонидовна рассказывает: – Папа не пережил блокаду – скончался от недоедания. С похоронами нам помогли его сослуживцы – сколотили гроб на заводе, где он работал. И мы с мамой поместили его на сани и повезли по холодному Ленинграду на кладбище… Бабушка тоже не дожила до снятия блокады… Ее похоронить нам не удалось – был конец апреля и начался ледоход, мы даже не смогли бы переправиться через Неву на противоположную сторону, где находилось кладбище, где были похоронены ее дочь и родители… Страшно было, когда Ленинград обстреливали. Бомбили часто, но нашему дому удалось выстоять. Лилия Зерекидзе вспоминает, что они с подругами не пропускали ни одного спектакля в театре БДТ после возвращения труппы из эвакуации. И со слезами на глазах рассказывает, как во время одного из показов в зале зажегся свет, и кто-то из сотрудников театра вышел на сцену и сообщил, что освобожден город Петергоф. И это было счастье! Такой вздох облегчения и радости прокатился по всему залу! А семья ее дяди – их эвакуировали на теплоходе в Омск – попала под бомбежку. Дядя вышел на палубу покурить, когда начался налет. Бомба попала в каюту, где оставались его жена с двумя маленькими дочками… Дядя чудом уцелел… После окончания войны Лилия Леонидовна поступила в университет на восточное отделение. Повстречала в Москве представителя Гидрометцентра в Грузии, вышла за него замуж и переехала в Тбилиси.

Герои Советского Союза из Грузии

На фронты Великой Отечественной из Грузии ушел каждый пятый ее житель – 700 тысяч человек из трех с половиной миллионов. Не вернулся почти каждый второй… «Русский клуб» рассказывает о грузинских героях ВОВ – Героях Советского Союза.

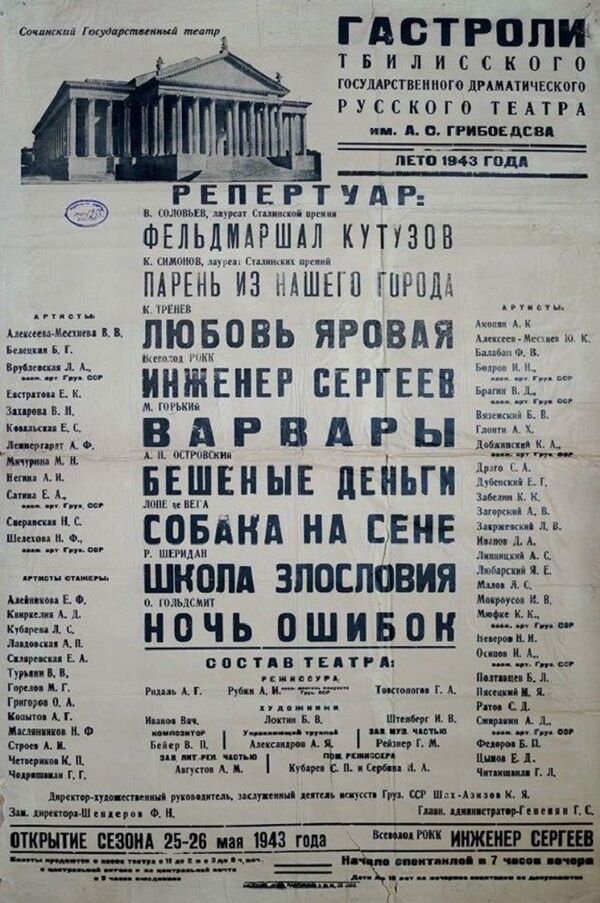

Театр имени Грибоедова в годы ВОВ

В 2025 году Тбилисскому государственному русскому драматическому театру имени А.С. Грибоедова, первому профессиональному театру Грузии и Кавказа, старейшему русскому театру за пределами России, исполняется 180 лет. Русский театр Грузии всегда работал во благо страны. Каждый день он стоял и стоит рядом со своим народом – во всех радостях и горестях. Конечно, так было и в годы Великой Отечественной войны. Многие театральные деятели, которые на тот момент были или вскоре стали грибоедовцами, принимали непосредственное участие в борьбе за Победу. Наталья Бурмистрова (Народная артистка СССР, прослужила в театре Грибоедова 60 лет, сыграла около 200 главных ролей) с первых дней войны работала санитаркой на санитарном поезде. Михаил Туманишвили (Народный артист СССР, постановщик легендарного спектакля Грибоедовского «Вид с моста») окончил школу младших командиров связи, воевал, дважды был в плену, дважды бежал. Михаил Минеев (Заслуженный артист Грузии, грибоедовец с 30-летним стажем) ушел добровольцем в июне 1941-го. Николай Троянов (Заслуженный артист Грузии, прослужил в Грибоедовском 10 лет) воевал под Киевом, Ленинградом, в Польше, был тяжело ранен. Булат Окуджава (сотрудник вспомогательного состава театра) 17-летним школьником добивался досрочного призыва, был призван по достижении 18-летия в августе 1942 года, служил минометчиком, получил ранение, демобилизован в марте 1944 года в звании гвардии рядового. Петр Должанов (Заслуженный артист России, восемь лет на сцене Грибоедовского) в ноябре 1941 года ушёл добровольцем на фронт, находился в составе ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского фронта, затем – Отдельной приморской армии и Орловского военного округа. Ядвига Максимова (Народная артистка Грузии, более 20 лет прослужила в театре Грибоедова) в годы войны вместе с труппой Киевского театра Красной Армии обслуживала части Юго-Западного фронта. И так далее, и так далее… Вернуться живыми довелось не всем. Так, в боях под Сталинградом пал смертью храбрых молодой одаренный артист Грибоедовского театра Алексей Кабанов… «Войне народной, священной войне» театр Грибоедова отдавал все свои творческие силы, всю художественную энергию. А отдавать было что! К началу Великой Отечественной в театре служили блистательные мастера: директор и художественный руководитель Константин Шах-Азизов, главный режиссер Арсений Ридаль, режиссеры Георгий Товстоногов, Абрам Рубин, художники Ирина Штенберг, Борис Локтин, артисты Владимир Брагин, Иван Бодров, Константин Добжинский, Людмила Врублевская, Константин Мюфке, Мавр Пясецкий, Екатерина Сатина, Анатолий Смиранин, Надежда Сперанская, Надежда Шелехова… Театр невероятно активизировал свою работу, рабочий график обрел невиданную плотность. Были организованы концертные бригады, которые выступали для бойцов Красной армии, Военно-Морского Флота, для раненых в госпиталях, на призывных пунктах, агитпунктах, для работников тыла на заводах, фабриках и в клубах. Всего за годы войны грибоедовцы дали около 800 концертов! Художник Б. Локтин и помощник режиссера С. Кубарев оставили драгоценные воспоминания в дневнике шефской художественной бригады об одной из поездок к бойцам-пограничникам: «От заставы до заставы идем долго… И вот мы у пограничного столба. Свой концерт начинаем под баян. Час, другой… Попрощавшись, идем к следующей заставе. По дороге попадаем в сплошной горный туман. Наш проводник учит нас, как спускаться, как держаться друг за друга, чтобы не отстать и не затеряться в тумане. Спуск становится все круче. Тяжело оседая на задние ноги, спускается лошадь, навьюченная нашими вещами и реквизитом. Начинает казаться, что мы вряд ли когда-нибудь выберемся из этого непроницаемого тумана, и вдруг – новая застава. Радостные лица пограничников, и сразу же – новый концерт. И просто удивительно, с каким увлечением поют, играют и танцуют наши артисты, только что с такими трудностями одолевшие спуск». Театр давал спектакли в фонд обороны, в фонд постройки танковой колонны и эскадрильи «Советская Грузия», оказывал помощь семьям фронтовиков, ранее работавших в театре имени Грибоедова. На многих афишах тех лет рядом с названием спектакля крупным шрифтом написано, что вся выручка от показа пойдет в фонд обороны. Особого накала и размаха военно-шефская деятельность Грибоедовского достигла в 1942-1943 гг. В это время линия фронта проходила недалеко от границ Грузии, и артисты выступали как в прифронтовых районах, так и на фронтах, на боевых кораблях Черноморского фронта. В мае 1943 года театр в полном составе выехал в Сочи, где проходила линия передовых позиций. В гастрольный репертуар вошли лучшие постановки двух последних лет: как современные пьесы, так и произведения русской и зарубежной классики, всего – девять названий. За время гастролей театр дал 85 спектаклей и более 40 концертов. Выступления начались 25 мая 1943 года и должны были закончиться 18 июля. Но успех был настолько велик, что по настойчивым просьбам зрителей гастроли продолжились! Конечно, в условиях войны военно-шефская работа была важнейшей. Но театр только тогда остается театром, когда продолжается его творческий рост. И Грибоедовский этого добился. Посудите сами: за четыре театральных сезона было поставлено 23 новых спектакля! Это были яркие, глубокие, запоминающиеся постановки самых разных жанров – трагедии, комедии, драмы, мелодрамы, исторические полотна, на которых были неизменные аншлаги – зрители приходили в театр за светлыми эмоциями, которых так не хватало в тяжелое военное время… В фондах музея Грибоедовского театра хранятся десятки восторженных рецензий, посвященных постановкам тех лет. Назовем некоторые из этих спектаклей: «Любовь Яровая» К. Тренева, «Последняя жертва» А. Островского (реж. А. Рубин), «Варвары» М. Горького, «Три сестры» А. Чехова (реж. А. Ридаль), «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина (реж. А. Смиранин), «Опасный возраст» А.У. Пинеро, «Машенька» А. Афиногенова (реж. В. Брагин) и др. И, конечно, безусловным украшением репертуара стали спектакли Георгия Товстоногова, который пришел в Грибоедовский выпускником ГИТИСа, прослужил здесь с 1938-го по 1946 год и поставил 14 спектаклей, среди которых – «Дети Ванюшина» С. Найденова, «Парень из нашего города» К. Симонова, «Школа злословия» Р. Шеридана, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Ночь ошибок» О. Гольдсмита, «Бешеные деньги» А. Островского, «Ленушка» Л. Леонова, «Лисички» Л. Хеллман и другие замечательные постановки. Кстати, в Тбилиси случился и первый рекорд Товстоногова – спектакль «Бешеные деньги», поставленный им в 1942 году, прошел 108 раз! Для полноты картины добавим, что в это же военное время Товстоногов активно ставил спектакли и в Тбилисском ТЮЗе, и на сцене Театрального института. А также, по приглашению директора института, Народного артиста СССР Акакия Хорава, преподавал в Театральном институте актерское и режиссерское мастерство. Товстоногов воспитал несравненную плеяду мастеров, которыми Грузия гордится по праву: Михаил Туманишвили, Гига Лордкипанидзе, Георгий Гегечкори, Медея Чахава, Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе… Вот уж действительно, «кто сказал, что надо бросить песни на войне»? Яркие спектакли и вдохновенные концерты в исполнении выдающихся мастеров Грибоедовской сцены во время Великой Отечественной стали теми самыми «музами», которые не

Все началось в Июне 41-го…

Она пришла в Грибоедовский театр в 1948 году. За плечами была работа в Томском и Петропавловском драматических театрах, Московском областном театре г. Орехово-Зуево, Горьковском театре драмы и других. А еще – Великая Отечественная война. Наталья Михайловна Бурмистрова (1918-2008), Народная артистка СССР, Почетный гражданин Тбилиси, прослужила в Тбилисском государственном академическом русском драматическом театре им. А. С. Грибоедова 60 лет, сыграла более 200 главных ролей, стала любимой актрисой для нескольких поколений и навсегда вошла в легенду. В июне 1941 года Орехово-Зуевский театр приехал на гастроли в белорусский город Гродно. Наталье Бурмистровой 23 года. Она молода, талантлива и очень счастлива. А как же иначе? Театр снимает ей комнату в Москве, она бывает на спектаклях и даже генеральных прогонах в лучших столичных театрах. В числе ее близких друзей – Михаил Царев, Андрей Попов, Василий Топорков, Любовь Добржанская. А самое главное – в сентябре ее берет к себе в театр сам великий Юрий Завадский! Но все случилось иначе. 22 июня на Гродно посыпались немецкие бомбы. Наступил ад. Город пылал. Самолеты вели непрерывный обстрел на бреющем полете. Скрыться от налетов было невозможно, и люди прятались в хлебном поле. Тысячи жителей уходили из города. Поредевшая труппа (несколько артистов и сотрудников театра погибли во время налетов) пешком дошла до Смоленска, сбив ноги в кровь. Оттуда всех отправили эшелоном в Москву. В столице ждала удручающая новость – театр расформирован, сотрудники распущены, ни работы, ни жилья у них больше нет. В ноябре к Москве подошли немцы. Все рвались в тыл… Наташа тоже пыталась выехать из Москвы. Но это было почти невозможно. Вокзал переполнен, по перрону не протиснуться, люди висят на подножках, буферах, сидят на крышах вагонов. О том, чтобы сесть в поезд, нечего и думать. Потеряв всякую надежду, она села на перроне и расплакалась. И вдруг услышала: «Сестренка, давай сюда!» Из окна к ней потянулись руки – какие-то моряки ехали в отпуск после ранения, пожалели несчастную девушку и втащили в вагон. Но дорога оказалось недолгой – уже на станции Петушки (120 километров от Москвы по Владимирской линии) поезд разбомбили. Люди расположились прямо на вокзале. Через несколько часов все заборы пошли на дрова для костров. А у новых друзей-моряков отпуск отложили на неопределенное время, они возвращались на фронт. «А ты уж как-нибудь пробивайся в тыл», – посоветовали они Наташе. Она ходила по перрону в полной растерянности. Ноябрь, ударили морозы. А на ней – короткая шубка без пуговиц (в толчее оторвались все до одной), из вещей – одна маленькая сумочка. К Наташе подошел начальник станции: «Девушка, вы тут пропадете! На рассвете около водокачки будет формироваться эшелон в Казань. Я помогу вам сесть». Но это было легче сказать, чем сделать. У водокачки собрались тысячи обезумевших людей, штурмом бравших эшелон. И все-таки каким-то необъяснимым чудом Наташе удалось втиснуться в вагон. А наутро у нее начался страшный озноб, поднялась температура, и она впала в забытье. Очнулась в Казани, в тифозном бараке. И снова чудо – обессиленный организм справился с ужасной болезнью, Наташа выздоровела, и ее выписали. Она вышла на улицу в ватных брюках и ватнике, ушанке, брезентовых ботинках. Снизу на ней было надето мужское белье. Больше никаких вещей у нее не было. «В больнице мне посоветовали отправиться в эвакопункт, что я и сделала, – вспоминала Наталья Михайловна. – Там меня зарегистрировали, выдали карточку на 400 граммов хлеба и 400 граммов сахара и ордер на «квартиру», то есть ванную комнату в одном из домов на Казанке. Хозяйка долго не пускала меня: «Кончится война, что я буду делать без ванны?» К счастью, пришел хозяин, ни слова не говоря, отстранил жену от дверей и ввел меня в квартиру. Он положил на ванну несколько дощечек и какие-то мягкие тряпки, на раковину – фанерку, сверху поставил касторовую коптилку. «Ну вот, живи!» – сказал он». На следующий же день Бурмистрова отправилась в Казанский драматический театр имени Качалова. Директор Ардаров, увидев бледную изнуренную девушку в ватнике, категорически отказался брать ее на работу. «Возьмите меня, – не сдавалась Наташа, – вы не пожалеете, я очень хорошая артистка!» Но директор был непреклонен. В отчаянии Наташа сказала: «Придет время, когда вы будете просить меня работать у вас, а я не пойду!» Так, кстати, и случилось. Много лет спустя Наталья Михайловна с мужем, актером Игорем Злобиным, отдыхала в Кисловодске. Они пошли на спектакль Казанского театра, который приехал туда на гастроли. Злобин когда-то служил в этом театре, и после представления выдающаяся актерская пара отправилась за кулисы. О, на этот раз Ардаров очень хорошо понимал, кто к нему пришел – к тому времени имя Бурмистровой уже гремело в театральном мире! Он принялся уговаривать Наталью Михайловну перейти к нему в театр, но она напомнила ему тот самый эпизод во время войны и добавила: «Когда-то я хотела у вас работать, но вы меня не взяли. Теперь вы просите меня об этом, а я не хочу». В казанском эвакопункте Наташе предложили работу телефонистки пожарного депо. Конечно, она согласилась. Разве у нее был выбор? И начала работать – сутки через двое. А вечерами вместе с хозяевами грелась у печки-буржуйки. Они ели тоненькие ломтики хлеба и запивали их кипятком – это и был обычный ужин в годы войны. Однажды в пожарное депо принесли несколько билетов в театр имени Качалова. Наташа (правду сказать, единственная из сотрудников депо) с волнением и радостью отправилась на представление. Давали спектакль по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» (в 1962 году по этому произведению Эльдар Рязанов снимет свой знаменитый фильм «Гусарская баллада»). Роль кавалергарда Пелымова играл Игорь Злобин. Он не знал, что в зале сидит женщина, которая станет его женой и проживет с ним 50 лет. Не знала этого и Наташа… Когда открылся занавес, Бурмистрова, не в силах сдержать вмиг нахлынувшие эмоции, разрыдалась и выбежала в фойе. Стояла, горько плакала и не могла остановиться. «Почему вы плачете?» – услышала она чей-то мягкий голос. Это был актер театра Саша Дайчман. И Наташа рассказала незнакомому человеку про все свои страдания. В антракте он вынес ей из буфета 400 граммов коммерческого белого хлеба и поинтересовался: «А вы бы поехали с фронтовым театром?». «Да, да, да! – закричала она. – Я погибну в этом депо!» Уже через несколько дней, по совету Дайчмана, она пришла в клуб железнодорожников, где организовывали фронтовой театр. О том, что

Роднились кровью в праведном бою

В России стартовал проект «Роднились кровью в праведном бою» – специальный сайт о вкладе воинских формирований республик Советского Союза в Победу в Великой Отечественной войне. Пользователи смогут познакомиться с историческими документами из Центрального архива военного ведомства, с которых сняли гриф секретности. Ранее широкая общественность доступа к ним не имела. На сайте проекта есть информация и о воинах из Грузии, в частности, о 392-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в обороне Кавказа, освобождении Крыма, в боях за Ростов-на-Дону и Таганрог, в Сталинградской битве, в боях за освобождение Украины, Молдавии и других территорий.

Культура Грузии в годы ВОВ

Великая Отечественная война не пощадила ни одну советскую семью, коснулась всех – в каждом доме оплакивали погибших и пропавших без вести, возвращали к нормальной жизни раненых, ухаживали за инвалидами… Из Грузии в первые же две недели после начала войны на фронт ушло около 100 тысяч человек (из них несколько тысяч женщин). К весне 1942 года было мобилизовано более 350 тысяч. Призыв не прекращался и в дальнейшем. Всего в войне участвовало около 700 тысяч человек из Грузии. Домой не вернулся каждый второй из призванных… За боевые подвиги воины из Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза, награждены орденами и медалями. 46 тысяч граждан республики были награждены медалью «За оборону Кавказа» и более 333 тысяч человек – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Это те наши соотечественники, которые работали в тылу «для фронта, для победы», отдавая общему делу все свои силы и возможности, способности и таланты. В суровые дни не прекращали плодотворную деятельность ученые и педагоги, литераторы и живописцы, музыканты и театральные деятели: они боролись за Победу своим собственным оружием – будь то перо, кисть, нотный стан, микроскоп или учительская указка. Всем известна знаменитая история: во время Второй мировой войны Уинстону Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Ознакомившись с материалами, он спросил: «А где же расходы на культуру?» – «Какая культура? Война же идет!» – «Если нет культуры, то зачем мы воюем?» – заметил мудрый премьер-министр. В СССР не хуже Черчилля понимали: без культуры нет страны, нет жизни, нет победы. И потому культурная жизнь во всем Советском Союзе, и в Грузии в том числе, не остановилась ни на одно мгновение. Образование и наука С началом войны часть школьных зданий в республике была переоборудована под госпитали, множество педагогов – призваны в армию. Школам не хватало инвентаря, топлива. И все-таки Грузия смогла сохранить свою школьную сеть почти в том самом виде, в каком она существовала до войны. Вместо учителей-мужчин, ушедших на фронт, в школьные классы вошли женщины, только что окончившие педагогические вузы и училища, а также преподаватели-пенсионеры. Впоследствии к ним присоединились вернувшиеся с фронтов учителя, получившие тяжелые ранения, – инвалиды войны. Кстати, в период с 1941 по 1945 год высшие учебные заведения Грузии выпустили почти 6 тысяч работников просвещения. Война вынудила задуматься о качестве образования. Поэтому в 1943 году с целью улучшения военно-физкультурной подготовки, начиная с 5 класса, вводится раздельное обучение мальчиков и девочек. Через год были введены экзамены в 4 и 7-х классах, экзамены на аттестат зрелости, золотые и серебряные медали. В вузах, наряду с госэкзаменами, стала обязательной защита дипломной работы. Кроме того, высшие учебные заведения уплотнили учебную программу, сократили срок обучения и за военные годы подготовили более 14 тысяч специалистов самого разного профиля – врачей, инженеров, агрономов и многих других. Это требовалось и фронту, и тылу. К примеру, Тбилисский медицинский институт отправил на фронт более 3 тысяч врачей и других медицинских работников. Академия наук Грузии, основанная, можно сказать, накануне войны – 22 февраля 1941 года, вела колоссальную работу. В тяжелых условиях военного времени были созданы новые институты и секторы, опубликовано свыше 1 000 трудов, напечатано более 120 научно-популярных брошюр, более 130 капитальных книг, проведено более 350 оригинальных исследований. Перечислим некоторые из выдающихся достижений грузинской науки военных лет. Под руководством академиков Александра Джанелидзе и Александра Твалчрелидзе были открыты новые месторождения каменного угля, марганца, вольфрама, молибдена, отбеливающей глины и ртути. Институт полеводства и станции полеводства работали над созданием таких сортов пшеницы и хлебных растений, которые позволили бы увеличить урожайность полевых культур. В Институте физиологии под руководством академика Ивана Бериташвили велась практическая работа в госпиталях, изучалась природа таких ранений и поражений, механизмы развития которых до сих пор были неизвестны. В результате работ Института химии при Зестафонском ферроплавильном заводе выстроили печь нового типа и создали цех для изготовления дефицитного карборунда. Старший научный сотрудник (впоследствии директор) Института металлов и горного дела Рафаэль Агладзе за труд «Получение новых металлов» был удостоен Сталинской премии. В Институте психологии под руководством Дмитрия Узнадзе изучали проблемы лечения психических заболеваний бойцов. В Институте языка имени академика Нико Марра под руководством действительного члена Академии наук Георгия Ахвледиани была создана группа логопедов по исправлению нарушений речи, наступивших вследствие ранений у военных. Институт истории издал первый учебник по истории Грузии с древнейших времен до начала XIX века. В Институте истории грузинской литературы имени Руставели под руководством академика Корнелия Кекелидзе главное внимание уделялось таким темам, как творчество древних грузинских одописцев и патриотический характер национальной поэзии. Литература По всему СССР почти 1 000 писателей, в том числе десятки грузин, ушли на фронт военными корреспондентами, политработниками, бойцами Красной Армии. Бригады грузинских писателей регулярно отправлялись на фронт, выступали перед воинами, писали тексты к плакатам, листовки, брошюры. Многие грузинские писатели защищали Родину с оружием в руках, в их числе – Александр Гомиашвили, Константин Лордкипанидзе, Реваз Маргиани, Шалва Амисулашвили, Мурман Лебанидзе, Акакий Гецадзе… Домой вернулись не все. В боях за Победу отдали свои жизни Мирза Геловани, Георгий Напетваридзе, Владимир Убилава… Ведущая тема литературы военных лет была очевидна – защита Отечества, героизм воинов на фронтах и самоотверженный труд работников тыла. С первых же дней войны из-под пера грузинских поэтов начинают выходить замечательные патриотические стихотворения (особенную популярность приобрел жанр баллады) и эпические поэмы, которые сразу получали огромную известность, и до сих пор входят в золотой фонд литературы. Такие произведения, как «Родина» Галактиона Табидзе, «Не горюй, мама» Георгия Леонидзе, «Песнь о Давиде Гурамишвили» Симона Чиковани, «Капитан Бухаидзе» Ираклия Абашидзе и многие другие, укрепляли боевой дух воинов, поддерживали силы тружеников тыла. Прозаики и драматурги в эти годы создавали произведения на тему Великой Отечественной (рассказы и повести Лео Киачели, Демна Шенгелая, Константина Лордкипанидзе, Серго Клдиашвили и другие), а также обращались в своем творчестве к истории Грузии, к образам ее прославленных героев и великих царей (тетралогия «Давид Строитель» Контантинэ Гамсахурдия, пьесы «Герои Крцаниси» Сандро Шаншиашвили, «Царь Ираклий» Левана Готуа и другие). Можно сказать, что именно в это суровое время грузинская литература доказала, что способна воодушевлять людей на подвиги, пробуждать гордость за славное прошлое своей родины и ее героическое настоящее, а еще – утешать в скорбные минуты потерь и утрат… Живопись и скульптура Легендарный плакат «Родина-мать зовет!», ставший священным символом войны и победы, пронзительным олицетворением всех женщин, которым выпала тяжкая участь провожать сыновей на