Кто сказал мяу — сказка Владимира Сутеева, любимая не одним поколением детей. В ней рассказано об удивительном происшествии с маленьким щенком. Однажды сквозь сон он услышал звук «мяу» и пошел искать, кто же это потревожил его во время отдыха. Что с ним произойдет в поисках, кого он отыщет, узнайте вместе с ребятами из сказки. Она напомнит, какие звуки издают животные, научит быть внимательным, любознательным, бережно относиться к домашним питомцам и обитателям дикой природы

Культура Грузии в годы ВОВ

Великая Отечественная война не пощадила ни одну советскую семью, коснулась всех – в каждом доме оплакивали погибших и пропавших без вести, возвращали к нормальной жизни раненых, ухаживали за инвалидами… Из Грузии в первые же две недели после начала войны на фронт ушло около 100 тысяч человек (из них несколько тысяч женщин). К весне 1942 года было мобилизовано более 350 тысяч. Призыв не прекращался и в дальнейшем. Всего в войне участвовало около 700 тысяч человек из Грузии. Домой не вернулся каждый второй из призванных… За боевые подвиги воины из Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза, награждены орденами и медалями. 46 тысяч граждан республики были награждены медалью «За оборону Кавказа» и более 333 тысяч человек – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Это те наши соотечественники, которые работали в тылу «для фронта, для победы», отдавая общему делу все свои силы и возможности, способности и таланты. В суровые дни не прекращали плодотворную деятельность ученые и педагоги, литераторы и живописцы, музыканты и театральные деятели: они боролись за Победу своим собственным оружием – будь то перо, кисть, нотный стан, микроскоп или учительская указка. Всем известна знаменитая история: во время Второй мировой войны Уинстону Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Ознакомившись с материалами, он спросил: «А где же расходы на культуру?» – «Какая культура? Война же идет!» – «Если нет культуры, то зачем мы воюем?» – заметил мудрый премьер-министр. В СССР не хуже Черчилля понимали: без культуры нет страны, нет жизни, нет победы. И потому культурная жизнь во всем Советском Союзе, и в Грузии в том числе, не остановилась ни на одно мгновение. Образование и наука С началом войны часть школьных зданий в республике была переоборудована под госпитали, множество педагогов – призваны в армию. Школам не хватало инвентаря, топлива. И все-таки Грузия смогла сохранить свою школьную сеть почти в том самом виде, в каком она существовала до войны. Вместо учителей-мужчин, ушедших на фронт, в школьные классы вошли женщины, только что окончившие педагогические вузы и училища, а также преподаватели-пенсионеры. Впоследствии к ним присоединились вернувшиеся с фронтов учителя, получившие тяжелые ранения, – инвалиды войны. Кстати, в период с 1941 по 1945 год высшие учебные заведения Грузии выпустили почти 6 тысяч работников просвещения. Война вынудила задуматься о качестве образования. Поэтому в 1943 году с целью улучшения военно-физкультурной подготовки, начиная с 5 класса, вводится раздельное обучение мальчиков и девочек. Через год были введены экзамены в 4 и 7-х классах, экзамены на аттестат зрелости, золотые и серебряные медали. В вузах, наряду с госэкзаменами, стала обязательной защита дипломной работы. Кроме того, высшие учебные заведения уплотнили учебную программу, сократили срок обучения и за военные годы подготовили более 14 тысяч специалистов самого разного профиля – врачей, инженеров, агрономов и многих других. Это требовалось и фронту, и тылу. К примеру, Тбилисский медицинский институт отправил на фронт более 3 тысяч врачей и других медицинских работников. Академия наук Грузии, основанная, можно сказать, накануне войны – 22 февраля 1941 года, вела колоссальную работу. В тяжелых условиях военного времени были созданы новые институты и секторы, опубликовано свыше 1 000 трудов, напечатано более 120 научно-популярных брошюр, более 130 капитальных книг, проведено более 350 оригинальных исследований. Перечислим некоторые из выдающихся достижений грузинской науки военных лет. Под руководством академиков Александра Джанелидзе и Александра Твалчрелидзе были открыты новые месторождения каменного угля, марганца, вольфрама, молибдена, отбеливающей глины и ртути. Институт полеводства и станции полеводства работали над созданием таких сортов пшеницы и хлебных растений, которые позволили бы увеличить урожайность полевых культур. В Институте физиологии под руководством академика Ивана Бериташвили велась практическая работа в госпиталях, изучалась природа таких ранений и поражений, механизмы развития которых до сих пор были неизвестны. В результате работ Института химии при Зестафонском ферроплавильном заводе выстроили печь нового типа и создали цех для изготовления дефицитного карборунда. Старший научный сотрудник (впоследствии директор) Института металлов и горного дела Рафаэль Агладзе за труд «Получение новых металлов» был удостоен Сталинской премии. В Институте психологии под руководством Дмитрия Узнадзе изучали проблемы лечения психических заболеваний бойцов. В Институте языка имени академика Нико Марра под руководством действительного члена Академии наук Георгия Ахвледиани была создана группа логопедов по исправлению нарушений речи, наступивших вследствие ранений у военных. Институт истории издал первый учебник по истории Грузии с древнейших времен до начала XIX века. В Институте истории грузинской литературы имени Руставели под руководством академика Корнелия Кекелидзе главное внимание уделялось таким темам, как творчество древних грузинских одописцев и патриотический характер национальной поэзии. Литература По всему СССР почти 1 000 писателей, в том числе десятки грузин, ушли на фронт военными корреспондентами, политработниками, бойцами Красной Армии. Бригады грузинских писателей регулярно отправлялись на фронт, выступали перед воинами, писали тексты к плакатам, листовки, брошюры. Многие грузинские писатели защищали Родину с оружием в руках, в их числе – Александр Гомиашвили, Константин Лордкипанидзе, Реваз Маргиани, Шалва Амисулашвили, Мурман Лебанидзе, Акакий Гецадзе… Домой вернулись не все. В боях за Победу отдали свои жизни Мирза Геловани, Георгий Напетваридзе, Владимир Убилава… Ведущая тема литературы военных лет была очевидна – защита Отечества, героизм воинов на фронтах и самоотверженный труд работников тыла. С первых же дней войны из-под пера грузинских поэтов начинают выходить замечательные патриотические стихотворения (особенную популярность приобрел жанр баллады) и эпические поэмы, которые сразу получали огромную известность, и до сих пор входят в золотой фонд литературы. Такие произведения, как «Родина» Галактиона Табидзе, «Не горюй, мама» Георгия Леонидзе, «Песнь о Давиде Гурамишвили» Симона Чиковани, «Капитан Бухаидзе» Ираклия Абашидзе и многие другие, укрепляли боевой дух воинов, поддерживали силы тружеников тыла. Прозаики и драматурги в эти годы создавали произведения на тему Великой Отечественной (рассказы и повести Лео Киачели, Демна Шенгелая, Константина Лордкипанидзе, Серго Клдиашвили и другие), а также обращались в своем творчестве к истории Грузии, к образам ее прославленных героев и великих царей (тетралогия «Давид Строитель» Контантинэ Гамсахурдия, пьесы «Герои Крцаниси» Сандро Шаншиашвили, «Царь Ираклий» Левана Готуа и другие). Можно сказать, что именно в это суровое время грузинская литература доказала, что способна воодушевлять людей на подвиги, пробуждать гордость за славное прошлое своей родины и ее героическое настоящее, а еще – утешать в скорбные минуты потерь и утрат… Живопись и скульптура Легендарный плакат «Родина-мать зовет!», ставший священным символом войны и победы, пронзительным олицетворением всех женщин, которым выпала тяжкая участь провожать сыновей на

Белла Ахмадулина

Есть такие сновидения, которые снятся чаще под утро, на рассвете. Они тревожные и терпкие, как вино, и источают тоску по какой-то неведомой мечте… Таким сном для Беллы Ахмадулиной стала Грузия. Стране свободных людей, полетов души и горящих сердец словно суждено было занять в судьбе и творчестве этого великого русского поэта знаковое место. Сны о Грузии – вот радость! И под утро так чиста виноградовая сладость, осенившая уста. Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу в золотом Свети-Цховели ставлю бедную свечу. Малым камушкам во Мцхета воздаю хвалу и честь. Господи, пусть будет это вечно так, как ныне есть. Пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной родины родной суровость, нежность родины чужой.

Все звезды в гости будут к нам

Гастрольные Персеиды летят в Тбилиси! Спектакли – один другого интереснее, артисты – один другого ярче! Не пропустите! Вчера переполненный зал Театра им. А.С. Грибоедова рукоплескал Ксении Раппопорт и Полине Осетинской. А впереди еще много интересного – 11 и 12 февраля – «Чемодан» Сергея Довлатова. Режиссер: Алексей Гайлит. Сценография: Нина Кобиашвили. Участвуют: Алексей Кортнев, Алексей Агранович, Семен Трескунов, Арам Гюрджян и Нина Шкара. БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ 4 марта – Дмитрий Назаров и Ольга Васильева в спектакле «Черт знает что» по пьесе А. Арбузова «Старомодная комедия». БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ 10 апреля – «Исцеление» Михаила Дурненкова. Режиссер – Элмар Сеньков. Участвуют Юлия Ауг и Чулпан Хаматова. БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ 29 апреля – «Кремулятор» Саши Филипенко. Режиссер – Максим Диденко. В главной роли — Максим Суханов. БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ 30 апреля и 1 мая – Сергей Маковецкий в спектакле «Папа» по пьесе Ф. Зеллера. БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ 15 мая – «Квадрат». В главной роли Максим Виторган. БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ И да, все это в Грибоедовском! Чемодан Квадрат Исцеление

Искусство обладает силой, которая может не победить в настоящем, но произрасти в будущем

Швыдкой: Искусство вносит в жизнь ту гармонию, которая неподвластна обыденности Из безбрежного океана интернета прилетела сцена грузинского застолья. Не празднично избыточного, а повседневного, когда мужчины собираются за столом после рабочего дня, чтобы поесть, выпить и поговорить. В простом, без ресторанного декора, месте, где кастрюля может стоять среди тарелок, между бутылок с лимонадом, вином, чачей. Сотрапезникам было за сорок, кто-то постарше, наверное, и за шестьдесят. В негромкую гортанность разговора вплелись звуки гитары, кто-то негромко начал «Эх, дороги, пыль да туман…» Песня Анатолия Новикова и Льва Ошанина раскатывалась и вновь собиралась в грузинском многоголосье, которое было искренним и нежным. Певцы лишь чуть-чуть, что называется, подначивали друг друга, стараясь избежать пафоса, который опасен для дружеской беседы. И, как бы мастерски ни солировали отдельные сотрапезники, в результате рождалась гармония, пробуждающая лучшие движения души. Одна моя проницательная собеседница, услышав это пение, определила его точнее других: «Как молитва». А. Новиков и Л. Ошанин, которые завершили ее осенью 1945 года, долго искали верную интонацию, смысл, созвучный времени, не могли придумать окончательное название. История ее создания не может не вызвать интереса историка, приведу лишь фразу из воспоминаний Л. Ошанина: «А мне уже было ясно — это песня итога войны». Именно так и пели ее грузинские сотрапезники, — вспоминая о тяготах прошедшего времени с надеждой на неведомое будущее. И это пение было свидетельством того, как давным-давно срослись наши народы, — в их многоголосье не было ни одного фальшивого звука. Искусство обладает силой, которая может не победить в настоящем, но произрасти в будущем Вслушиваясь в их голоса, вспомнил строки из поэмы Дато Маградзе: «Я маршу похоронному, прости, /Предпочитаю музыку застолья…» Он написал эту поэму, посвятив ее «светлой памяти великого грузинского писателя Отара Чхеидзе, который наряду с другими блестящими текстами оставил нам перевод «Бесплодной земли» Томаса Элиота». Дато Маградзе, мой давний друг, автор слов нынешнего грузинского гимна, некогда министр культуры Грузии, а сегодня — один из самых почитаемых поэтов, лауреат международных премий, хорошо знает, что бытие человеческое вмещает в себя «бесплодную землю» и «плодородную землю». Что их общее присутствие в нашей жизни определяют великую человеческую мистерию, которая всегда бросает вызов божественной комедии. «Триумфальная арка игольного ушка» — так называется первая глава его поэтической «симфонии в шести частях для солиста с оркестром». И не нужно напоминать, кому попасть, а кому не попасть в Царствие небесное через игольное ушко. «Дай мне, Господь, мгновенье быстрых дней, /К любви и жизни дай мне прикоснуться, /Чтобы плутая, словно Одиссей, /Я, как Улисс, сумел домой вернуться». Для Дато Маградзе возвращение домой — одна из постоянных тем. Он хорошо знает мир, карта его путешествий и путешествий его книг огромна. Но священным местом остается его тбилисский двор, где он «артист дворовый», говорящий и пишущий на «всеобщем дворовом языке», который понятен без слов. Именно поэтому он не боится странствовать по дорогам, где пыль да туман,- ему ведом путь домой. Перед новым 2025 годом получил неожиданный подарок: Дато с петербургским художником Анатолием Белкиным выпустили книгу-лепорелло, попросту — книгу-гармошку, изготовленную вручную, тиражом 37 экземпляров. Каждый из них — предмет поэтического и типографского искусства. Тем более что посвящена она проекту А. Белкина в Государственном Эрмитаже под названием «Карпаччо, высокая вода», о наводнении в Венеции. Дато и Толя давно работают вместе, их связывает редкая дружба, которую Дато выразил простыми строками: «А если у кого мутится кровь, /То не у Толи: / Белкин — чистокровен». В Петербурге живет и переводчик стихотворений Д. Маградзе Николай Голь. Аристократическая архитектура города, дыхание близкого моря в Северной столице влияют на всех поэтов, именно они делают его переводы изысканными и наполненными неявной тревогой. Он, как и Д. Маградзе, уловил тот нерв, рождающий искусство, который не только в своей пластике, но и в прозе выразил А. Белкин. «У меня, ленинградского мальчика, всю жизнь прожившего рядом с Невой, вдруг возникло ощущение невероятной хрупкости и уязвимости искусства, перед непреодолимой силой серо-холодной темной массы, способной поглотить величайшие достижения человеческого духа». Но Д. Маградзе, как Т. Элиот, верит в «дворянские привилегии слова», в то, что искусство способно противостоять хаосу мира. Неслучайно он заканчивает «Жизнь в Венеции» дерзким вызовом бездне: «и покуда я жив и в уме пока еще, /И знаком с наплывающим ладом нот, /Слов столбцы вобью, словно столб. /Отмечающий/уровень/опасности/подъема/вод». Могли ли думать авторы песни «Эх, дороги…», что через 80 лет ее будут петь в грузинском застолье? При хрупкости и уязвимости художника его искусство может обладать силой, которая может не победить в настоящем, но произрасти в будущем. Как «Бранденбургские концерты» Баха. Не знаю, думали ли Л. Ошанин и А. Новиков о том, что через восемьдесят лет их песню будут петь в грузинском застолье с неменьшей проникновенностью, чем пели ее недавние солдаты, чудом уцелевшие на самой беспощадной войне ХХ века. Наверное, им было не до этого. Петр Вайль назвал Витторе Карпаччо венецианским «гением места». И в этом смысле все упомянутые здесь авторы могут претендовать на то, чтобы стать гениями тех мест, где рождались их литературные, пластические и музыкальные произведения. Они рассказали очень важное, существенное о том, что было скрыто пылью и туманом жизненных дорог с их тревогами и холодами. Рассказали, — и не позволили нам отчаиваться. Ведь искусство вносит в жизнь ту гармонию, которая неподвластна обыденности. Даже если эта гармония рождается в застолье.

За мной Тбилиси мой стоял

Из Грузии, в которой в 1941-м было 3,5 миллиона населения, на фронт ушел каждый пятый ее житель. То есть 700 тысяч мужчин и женщин. И почти каждый второй из них пал в боях или скончался от ран в госпиталях. Уроженцев Грузии на полях сражений погибло больше, чем солдат каждой из таких стран, как Франция, Югославия, Польша, Чехословакия, Греция, Нидерланды, Бельгия… Вооруженные силы Великобритании за годы Второй мировой войны потеряли убитыми и пропавшими без вести 303 240 человек. Уроженцы Грузии участвовали во всех значимых сражениях – в битвах под Москвой, в обороне Ленинграда, в сражении за Сталинград и на Курской дуге. Девять грузинских дивизий сражались на фронте. На территории республики были сформированы 12 альпинистских отрядов и 79 истребительных батальонов. Тысячи бойцов боролись в партизанских отрядах. За боевые подвиги 137 грузинских воинов из Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 240 тысяч – награждены орденами и медалями. 46 тысяч граждан республики, которые трудились в тылу, были награждены медалью «За оборону Кавказа» и более 333 тысяч человек – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Предлагаем перечитать книгу Владимира Головина «За мной Тбилиси мой стоял». Она – о вкладе, внесенном Грузией в Великую Отечественную Войну. Богато проиллюстрированная книга рассказывает о грузинах на фронтах в начальный период войны, мобилизации в республике, создании национальных соединений, подвигах уроженцев Грузии в решающий период войны, их участии в партизанском движении на оккупированной территории СССР и за рубежом, размещении в республике эвакуированных, беженцев, госпиталей, создании в ней военной промышленности на основе эвакуированных заводов, снабжении фронта, строительстве эскадрилий и танковых колонн на сбережения жителей, подготовке в ВУЗ-ах специалистов для фронта, грузинской культуре во время войны. Есть и глава с интересными фактами участия Грузии в ВОВ. В книге использованы стихи грузинских поэтов, а также Булата Окуджавы, Веры Инбер, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора.

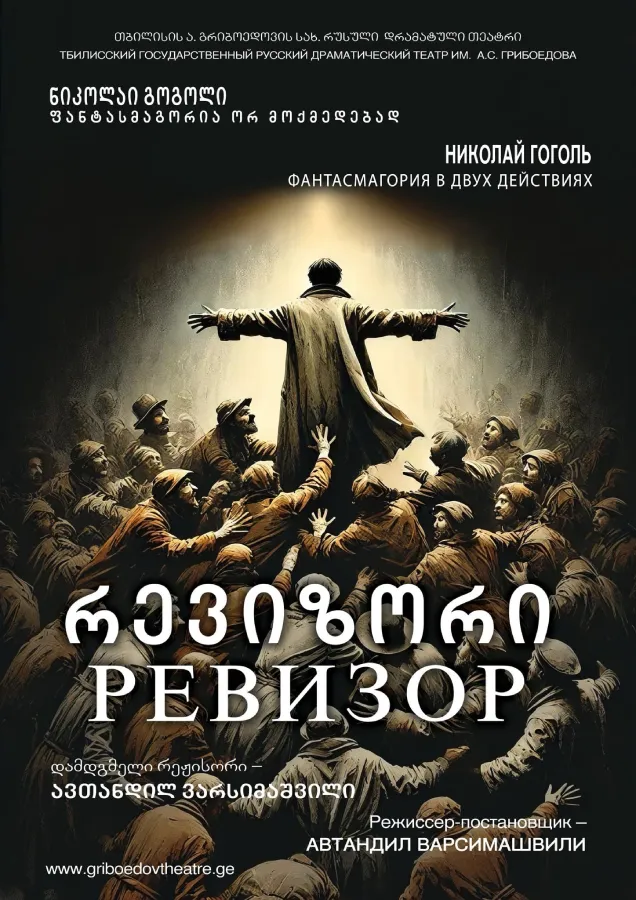

Спектакль-фантасмагория «Ревизор»

1 февраля в 18.00 на Большой сцене Грибоедовского – спектакль-фантасмагория «Ревизор» Н. Гоголя, триумфатор международных театральных фестивалей в Украине, Армении, Беларуси, России (2019-2020). Национальная Независимая ассоциация театральных критиков и Национальный Центр исследования грузинского театра назвали: «Ревизор» – лучшим спектаклем года, Автандила Варсимашвили – лучшим режиссером года, Аполлона Кублашвили – лучшим актером года, Элисо Орджоникидзе – автором лучшего музыкального оформления года. Билеты продаются на сайте BILETEBI.GE и в кассе театра (пр. Руставели, 2; 293 11 06; 11.00-19.00). * Ранее приобретенные билеты действительны.

Поздравляем с 80-летием

Поздравляем с 80-летием Андрея Белявского, выдающегося журналиста, автора нашего журнала, начиная с самого первого номера! Самые-самые добрые пожелания. Когда человек готовится разменять девятый (!) десяток, тем более если это один из самых известных и авторитетных журналистов страны, хочется задать уйму вопросов – ведь именно ему, андрею белявскому, довелось быть свидетелем и участником множества знаковых событий, интервьюировать видных деятелей искусства, ученых, политиков, спортсменов, быть знакомым и дружить с интереснейшими людьми эпохи… Читайте полностью юбилейную публикацию по ссылке.

Высоцкий в Грузии

С Грузией Владимира Высоцкого связывало, без преувеличения, очень многое – работа, путешествия, друзья, планы… В последние годы жизни он даже собирался устроить в Тбилиси собственную студию и успел присмотреть помещение — на Сабурталинской улице. Обратите внимание: одна из самых первых публикаций Высоцкого (а скорее всего — самая первая) состоялась в Грузии — в газете «Ткварчельский горняк» от 28 ноября 1968 г. было опубликовано стихотворение «На братских могилах». В Грузии же появился самый первый обзор творчества Высоцкого-актера, начиная с его студенческих работ, — «Высота всегда впереди», в газете «Молодежь Грузии» от 2 июля 1966г. Начиная с 1966 года, Высоцкий приезжал в Грузию не один десяток раз. Он бывал в Тбилиси, Батуми, Сухуми, Пицунде, Лидзаве, Гагре, Местии, Бакуриани, Цхнети, Мцхете. Возможно, в Боржоми. Дважды был на гастролях вместе с Театром на Таганке — в 1966-м и в 1979-м. Дал десятки концертов в разных городах в разные годы. Справил свадьбу с Мариной Влади в Тбилиси, по приглашению Зураба Церетели. Нередко приезжал просто погостить у друзей, и в Тбилиси есть три точных адреса (два — в Сабуртало, один — в Ваке), по которым Высоцкий жил не один день. В течение многих лет, начиная с 1969 года, он почти ежегодно отправлялся с женой в круизы по Черному морю на теплоходах с «говорящими» названиями «Грузия», «Аджария», «Шота Руставели». «Говорящим» был и его домашний адрес в Москве: с 1975-го по 1980-й год он проживал по адресу: улица Малая Грузинская, дом 28, квартира 30. Наконец, на церемонии прощания с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке был вывешен портрет работы известного тбилисского фотохудожника Александра Саакова. В Грузии по-прежнему жива память о нем. Еще остались его друзья и знакомые, бережно хранящие в памяти каждую минуту общения с Высоцким. Остались зрители, которым посчастливилось видеть его в спектаклях Театра на Таганке и на концертах. Издаются книги, публикуются статьи, проходят посвященные ему вечера… Но столько, сколько сделал в память Владимира Высоцкого «Русский клуб», в Грузии не сделал никто. 25 января 2008 года в Тбилиси на сцене Государственного академического драматического театра им. Шота Руставели 70-летие со дня рождения Высоцкого отметили концертом, режиссером-постановщиком которого стал Роберт Стуруа, художником-постановщиком – Мириан Швелидзе, музыкальным руководителем – Тенгиз Джаиани. Портрет Высоцкого на огромной афише вечера памяти был растянут на колоннах Руставелевского театра. Сценическим символом этого вечера стала гитара Высоцкого, которая была подарена Юрием Любимовым к 100-летию театра Руставели. В настоящее время гитара хранится в музее театра. «Высоцкий был лидером нашего поколения, и мне очень приятно, что мы проводим концерт в честь Владимира Высоцкого, которого вГрузии очень любят и ценят», – это слова Роберта Стуруа. Видеозапись концерта смотрите по данной ссылке. В те же дни «Русский клуб» выпустил компакт-диск «Я живу – и, значит, я люблю» с песнями Высоцкого в исполнении звезд грузинского кино, театра и эстрады. А накануне музыкального вечера, посвященного 70-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, в Тбилисском международном пресс-центре РИА «Новости» состоялся телемост между Грузией, Россией и Азербайджаном. С грузинской стороны присутствовали: Николай Свентицкий, Роберт Стуруа, Вахтанг Кикабидзе, Кахи Кавсадзе, Гоги Кавтарадзе, Гуранда Габуния и др. В России телемост вел журналист Юрий Рост, выступали актер Московского театра на таганке Феликс Антипов, бард Дмитрий Межевич, художник Михаил Шемякин, актриса Лариса Лужина, геолог Вадим Туманов. С азербайджанской стороны участвовали главный режиссер Бакинского камерного театра Джаннат Салимова и другие деятели. 25 января 2013 года в Тбилиси отметили 75-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. В театре им. А.С. Грибоедова прошел международный вечер «Я, конечно, вернусь». В концерте принимали участие звезды грузинского театра и эстрады, а также исполнители из других стран: Михаил Грицкан (Украина), Артур Федорович (Беларусь), Давид Хачатрян (Армения), Самир Раджабов и Эльхан Челяби (Азербайджан). Специальным гостем вечера стала известная грузинская певица, композитор, актриса Манана Менабде. Видеозапись концерта смотрите по данной ссылке. 27 января 2018 года в Большом зале Грибоедовского состоялся гала-концерт «Мне есть что спеть…», посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. По традиции, на сцену вышли известные грузинские певцы и артисты. Почетными гостями вечера стали фотохудожник, журналист Юрий Рост, фотохудожник Екатерина Рождественская, директор Российского государственного архива литературы и искусства Татьяна Горяева, экс-министр культуры Российской федерации Наталья Дементьева, переводчица книги Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет», доверенное лицо французской актрисы в России Юлия Абдулова, директор крупнейшего книжного магазина российской столицы «Москва» Марина Каменева. Видеозапись концерта смотрите по данной ссылке. В рамках гала-концерта были презентованы две новые книги, посвященные Владимиру Высоцкому: «Кура в туманной дымке и далёкий монастырь» из знаменитой серии «Русского клуба» «Русские в Грузии» и «Высоцкий в Грузии» (издательство «Либрика», Москва, при участии Союза «Русский клуб»). В настоящее время «Либрика» продолжает работу над вторым изданием книги «Высоцкий в Грузии» – дополненным новыми материалами. И сегодня, в день рождения Владимира Семеновича, хочется еще и еще раз повторить: пусть всегда будет Высоцкий!

Змеиная рубашка

Еще совсем недавно имя Григола Робакидзе было под тотальным запретом. По свидетельству известного итальянского картвелолога, почетного доктора Тбилисского государственного университета Луиджи Магаротто, исследователя творчества Робакидзе, «в советское время он был запрещен, и было практически невозможно найти хоть что-то, связанное с ним, — самой его фамилии словно бы и не существовало». Советский Союз сам себя лишал великого писателя, в то время как за рубежом Г. Робакидзе пользовался репутацией одного из крупнейших литераторов ХХ века. В западных литературных энциклопедиях упоминались два грузинских писателя – Шота Руставели и Григол Робакидзе. Более того, в 1961 году он был выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе, и лишь кончина писателя помешала ее получению.