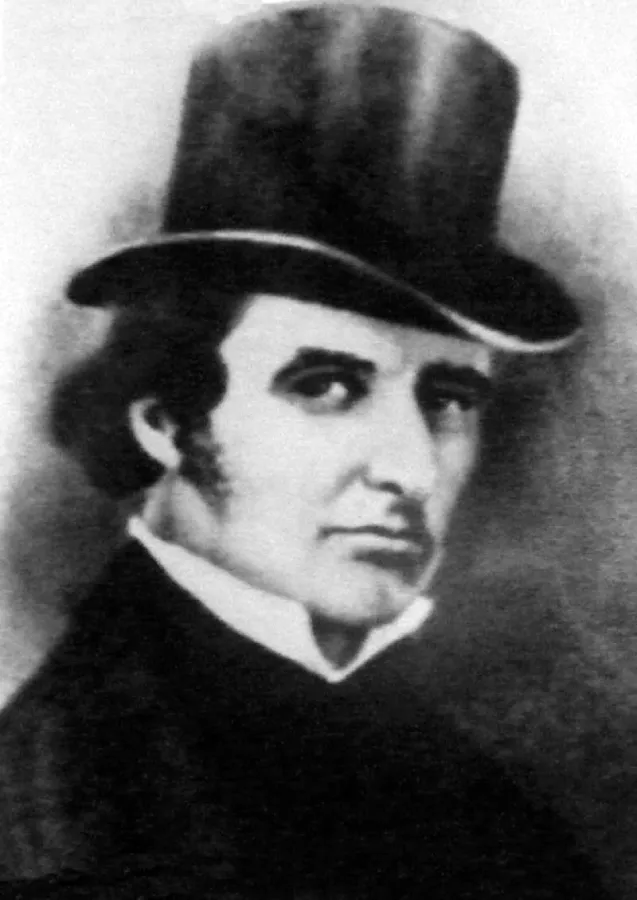

220 лет назад родился Соломон Додашвили (1805-1836), писатель, просветитель, общественный деятель, философ, первый грузин с университетским образованием, выпускник Санкт-Петербургского университета, участник заговора 1832 года.

В книге «Золотые годы. Грузинские выпускники Санкт-Петербургского университета», изданной Союзом «Русский клуб», Соломону Додашвили посвящена отдельная глава:

«Петербургский университет был учрежден в феврале 1819 года в составе факультетов: философско-юридического, физико-математического и историко-филологического. Курс обучения в университете был трехлетний. Студентов па первых порах было очень мало.

Уже через пять лет после основания университета среди его студентов появился молодой человек из далекой Грузии. Для утоления «духовной жажды» он отправился из «пламенной Колхиды» к суровым берегам Невы. Это был Соломон Иванович Додашвили – первый грузин, которому посчастливилось слушать лекции в «высшем святилище учености», как он называл Петербургский университет.

Он был сыном бедного священника из крестьян деревни Магаро (отсюда и его псевдонимы – Магарский, Додаев-Магарский). Окончив духовное училище в Тбилиси, жаждущий знания юноша отправился с рекомендательным письмом в Петербург, где ему особенно покровительствовал и помогал Иона Хелашвили, и в 1824 году поступил на философско-юридический факультет вольнослушателем.

Три года, проведенные в Петербургском университете, сыграли решающую роль в судьбе Соломона Додашвили. Несмотря на слабое здоровье и материальные затруднения, он самозабвенно работает над собой. В совершенстве зная грузинский и русский языки, Додашвили овладевает в университете немецким, французским, греческим и латинским, глубоко изучает науки, особенно философию. Он считает для себя безграничным счастьем учиться в «сверкающем храме науки».

Учеба С.И. Додашвили проходила в период «брожения умов» в России. Додашвили оказался свидетелем подъема декабристского движения, восстания на Сенатской площади и реакции после 14 декабря 1825 года. Через своего друга, студента Якова Крупского, Додашвили достал копию письма вождя Северного тайного общества Рылеева, написанного им накануне казни и адресованного жене. Додашвили годами хранил у себя это письмо так же, как и перевод рылеевской «Исповеди Наливайко».

Грузинский деятель XIX века З. Чичинадзе, собиравший документы и воспоминания современников о Соломоне Додашвили, писал, что «он (Додашвили) охотно приобщился к декабристам, одних из них он находил среди своих друзей – студентов университета, других (сочувствующих декабристам) – среди профессоров, а некоторых – в различных кружках вне университета. Это первый случай общения грузина с декабристами».

В 1827 году С. Додашвили оканчивает университет и в том же году в Петербурге на русском языке издает книгу «Курс философии. Часть I. Логика». Книга была напечатана в типографии А.С. Смирдина, владельца знаменитой книжной лавки, частыми гостями которой были почти все петербургские литераторы, в том числе и Пушкин.

Книга молодого грузинского ученого получает высокую оценку на страницах «Московского вестника», журнала, который в 1827-1830 годах выходил при ближайшем участии А.С. Пушкина. Заметим, что и редактор журнала «Московский телеграф» Н. Полевой, который в то время был дружен с Пушкиным, пишет о Додашвили как о знакомом человеке. Поскольку Додашвили общался со столь близкой Пушкину средой, не исключена возможность его знакомства с великим поэтом.

После окончания университета, в 1827 году, Додашвили отправляется па родину. Проездом остановился в Москве, жил там две недели, как он сам писал, «побывал в университете, театре, библиотеке и других замечательных местах». Из этого же письма, отправленного из Москвы 9 июня 1827 г., мы узнаем, что Додашвили познакомился с писателями и журналистами, «известными всему свету». Они приняли его «весьма хорошо», просили сотрудничать в русских журналах, присылая материалы из Грузии.

Вернувшись на родину, питомец Петербургского университета развертывает кипучую общественную, публицистическую и научно-педагогическую деятельность, становится идейным руководителем передовой грузинской интеллигенции. Работая преподавателем в Тифлисской гимназии (в числе его учеников был и великий грузинский поэт Н.М. Бараташвили), он одновременно пишет ряд произведений по вопросам философии, истории, литературы, издает грузинскую грамматику, ведет неутомимую работу по распространению передовых идей через грузинскую газету «Тифлисские ведомости» и литературное приложение к ней, которое сам редактировал.

Додашвили сыграл в развитии грузинской культуры такую же большую роль, как в России – Белинский и Добролюбов. Он был первым разночинцем в грузинской литературе. Он вырос в нужде, преодолев всевозможные препятствия, чтобы овладеть вершинами человеческого знания. Злой недуг погубил его так же рано, как Белинского и Добролюбова. Додашвили близок нам и своей неуемной трудоспособностью, и неутомимостью, и размахом мысли, и многогранностью таланта, и поразительной целеустремленностью.

Плодотворная деятельность его продолжалась, как и деятельность Добролюбова, всего около пяти лет. Несмотря на это, он оставил неизгладимый след во многих областях грузинской культуры. Он был блестящим педагогом и журналистом, крупным философом историком, острым критиком и глубоким теоретиком литературы, одаренным прозаиком, языковедом и переводчиком. К сожалению, значительная часть литературного наследия Додашвили утеряна, но и дошедшие до нас произведения свидетельствуют о том, что все его творчество проникнуто идеями, близкими героям 14 декабря. Неслучайно Додашвили оказался причастным к заговору 1832 года.

Необходимо подчеркнуть, что заговор 1832 года – сложное и противоречивое явление. Напомним, что в 12 параграфе Георгиевского трактата, подписанного в 1783 году, было сказано, что изменения и дополнения в этот договор можно вносить только с согласия обеих сторон. Александр I Манифестом от 12 сентября 1801 года фактически опроверг положения трактата и упразднил царство в Грузии. Последовал целый ряд событий — восстание 1804 года в Мтиулети, восстание 1812 года в Кахетии, имеретинское восстание 1820 года. Все это закономерно привело к заговору 1832 года.

М. Вачнадзе, В. Гурули и М. Бахтадзе в книге «История Грузии (с древнейших времен до наших дней)» пишут: «Заговорщики долго обсуждали пути освобождения Грузии от российского господства. Одна часть заговорщиков, чью точку зрения выражал генерал Иванэ Абхази, считала, что не раньше чем по истечении ста лет может быть поставлен данный вопрос. На протяжении ста лет Грузия окрепла бы, усилилась, и только после этого могло настать время для освобождения Грузии от российского господства. В противном случае страна могла стать объектом агрессии Турции и Ирана. Другая часть заговорщиков, идейным руководителем которой являлся Григол Орбелиани, считала возможным организацию восстания против России. По их мнению, грузинский народ был готов не только обрести независимость, но и сохранить ее. Позицию третьей части заговорщиков выражал Александр Орбелиани. Они считали, что следовало убедить российского императора в закономерности и целесообразности вхождения Грузии в состав России на правах автономного царства. Вдохновителями и организаторами грузинского национального движения были сосланные в Россию представители царского дома Багратионов. Первые практические шаги по осуществлению этой идеи были сделаны именно членами царской семьи. В 1825 году в Петербурге под руководством царевича Димитрия сформировался первый тайный кружок (общество), членами которого были царевич Парнаваз, Димитрий и Элизбар Эристави, Вахтанг Орбелиани, Соломон Размадзе и другие. В кружке обсуждался план освобождения родины. В 1826 году в Москве создается вторая тайная организация (кружок) под руководством царевича Окропира. Активными членами кружка являлись Давид Орбелиани, Соломон Додашвили, Георгий Эристави и другие. В этом кружке также шел поиск путей освобождения родины. Связь с Грузией для решения вопроса о начале практических действий осуществлял Соломон Додашвили.Вскоре в Тбилиси образовалась сильная организация заговорщиков. В 1827–1829 годах центр заговорщиков из России переместился в Тбилиси, в чем большую роль сыграли Элизбар Эристави, Соломон Додашвили, Александр Чолокашвили, царевич Окропир, царевна Тамар. В Тбилиси к ним присоединились Александр Чавчавадзе, Григол Орбелиани, Александр Орбелиани, Димитрий Кипиани, Филадельфос Кикнадзе и другие. В 1830–1832 годах руководящую роль в тбилисских тайных организациях выполняли Александр Орбелиани, Элизбар Эристави и Соломон Додашвили. Помимо Тбилиси, заговорщики развернули работу почти во всех уголках Грузии. В вопросе государственного устройства Грузии среди заговорщиков не было единого мнения. В основном определились три формы государственного устройства: монархия, конституционная монархия (ограниченная монархия) и республика. Монархическому строю давали предпочтение в основном царевичи. Ясно, что они стремились восстановить царскую династию Багратионов. Царевичей поддерживала часть аристократии (князей). В случае восстановления монархии, должно было быть восстановлено и единое Грузинское царство. Согласно проекту конституционной монархии, должен был сформирован двухпалатный парламент. Председателем верхней палаты должен был стать царь, членами же – министры. В нижней палате были бы представлены депутаты. Монарх-царь в этом случае сохранял за собой право наследственности власти. Сторонником республиканского строя был Соломон Додашвили».

Не будет преувеличенным утверждение, что «левые» заговорщики идейно стояли близко к декабристам. Не только Додашвили, но и некоторые другие из них воспитывались в Петербурге, где заразились революционным энтузиазмом. Так, на следствии выяснилось, что бывший капитан Семеновского полка З.Д. Чолокашвили, который долго жил в Петербурге, часто рассказывал о восстании декабристов и его подавлении.

В своих показаниях на следствии Соломон Додашвили перечислял, каким притеснениям подвергали царские власти местное население, сколь жесткой была их колонизаторская политика. Ненавидя деспотизм, Додашвили мечтал о республиканском образе правления. В своих республиканских убеждениях он признавался даже на следствии. Додашвили был уверен, что «Грузия без покровительства России существовать может», но считал, что надо добиваться конституционного правления.

Республиканец Додашвили, клеймя режим Российской империи, в то же время любил и ценил страну Пушкина и Рылеева, исключительное значение придавал обучению грузинской молодежи в русских учебных заведениях, популяризировал творчество русских писателей. Еще в 1826 году Додашвили писал о величии русской культуры, давая особенно высокую оценку Ломоносову. В газете «Тифлисские ведомости», редактором которой он был, Додашвили одобрительно отзывался о постановке «Горя от ума» в Тбилиси, еще при жизни Пушкина печатал его стихи в переводах Александра Чавчавадзе и Соломона Размадзе.

В «Тифлисских ведомостях» Додашвили также поместил ряд своих оригинальных художественных, историко-литературных и полемических статей, имевших огромное значение для развития грузинской общественной мысли. Следует отметить, что эти произведения пользовались исключительной популярностью и способствовали ознакомлению русского общества с грузинской литературой. Так, статья Додашвили «Краткий взгляд на грузинскую литературу», напечатанная в «Тифлисских ведомостях» в январе 1832 года на русском и грузинском языках, сразу же была перепечатана в «Московских ведомостях» и включена в «Историю древних и новых литератур, наук и изящных искусств» А. Жарри де Манси в переводе И. Милашевича.

Плодотворная и многогранная деятельность первого грузина с университетским образованием была прервана в конце 1832 года, когда его арестовали в связи с раскрытым в Грузии заговором. Царские власти сослали его в Вятку на десять лет. Там Додашвили познакомился с А.И. Герценом, также находившимся в ссылке — они служили в одной канцелярии. Сохранилась запись Герцена о посещении им в августе 1836 года умирающего от туберкулеза С.И. Додашвили: «Он не выдержал сурового климата и впал в злую чахотку, я посетил его за несколько дней до смерти».

Эта встреча в ссылке двух выдающихся людей России и Грузии была поистине символичной».

Книга «Золотые годы. Грузинские выпускники Санкт-Петербургского университета» ДОСТУПНА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗДЕСЬ.