Из Грузии, в которой в 1941-м было 3,5 миллиона населения, на фронт ушел каждый пятый ее житель. То есть 700 тысяч мужчин и женщин. И почти каждый второй из них пал в боях или скончался от ран в госпиталях. Уроженцев Грузии на полях сражений погибло больше, чем солдат каждой из таких стран, как Франция, Югославия, Польша, Чехословакия, Греция, Нидерланды, Бельгия… Вооруженные силы Великобритании за годы Второй мировой войны потеряли убитыми и пропавшими без вести 303 240 человек. Уроженцы Грузии участвовали во всех значимых сражениях – в битвах под Москвой, в обороне Ленинграда, в сражении за Сталинград и на Курской дуге. Девять грузинских дивизий сражались на фронте. На территории республики были сформированы 12 альпинистских отрядов и 79 истребительных батальонов. Тысячи бойцов боролись в партизанских отрядах. За боевые подвиги 137 грузинских воинов из Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 240 тысяч – награждены орденами и медалями. 46 тысяч граждан республики, которые трудились в тылу, были награждены медалью «За оборону Кавказа» и более 333 тысяч человек – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Предлагаем перечитать книгу Владимира Головина «За мной Тбилиси мой стоял». Она – о вкладе, внесенном Грузией в Великую Отечественную Войну. Богато проиллюстрированная книга рассказывает о грузинах на фронтах в начальный период войны, мобилизации в республике, создании национальных соединений, подвигах уроженцев Грузии в решающий период войны, их участии в партизанском движении на оккупированной территории СССР и за рубежом, размещении в республике эвакуированных, беженцев, госпиталей, создании в ней военной промышленности на основе эвакуированных заводов, снабжении фронта, строительстве эскадрилий и танковых колонн на сбережения жителей, подготовке в ВУЗ-ах специалистов для фронта, грузинской культуре во время войны. Есть и глава с интересными фактами участия Грузии в ВОВ. В книге использованы стихи грузинских поэтов, а также Булата Окуджавы, Веры Инбер, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора.

«КРЕЙСЕР» спустился с гор

Леван Гудушаури в 1941 году закончил с отличием институт по специальности «инженер-архитектор» и с первых дней войны оказался в действующей армии, в маскировочнойроте – на подступах к Москве маскировали окопы и траншеи. Находил минуты для кратких записей в дневнике. Вот одна из них. «С часа ночи до пяти утра продолжали маскировку окопов. В 5.30 – завтрак. Никогда прежде не испытывал такой сладости от сна». «24 августа. Впервые испытал такой мороз за время службы в армии. Всю ночь простоял на посту под проливным дождем. Сменил мокрую одежду и тотчас отправился в палатку спать. Вошел в палатку и что я вижу: и моя постель была мокрой. В конце концов пришлось ложиться в мокрой одежде. В два часа ночи из-за невыносимого холода вынужден был встать. Вышел в поле и до утра провел время в беге и быстрой ходьбе». «16 сентября. В семь утра проходили практические занятия по маскировке». Руководитель разбил слушателей на группы и фамилию каждого записалв книжечку. Когда подошла очередь Левана, спросил: «Боксер Гудушаури не родственником вам приходится?» Леван засмеялся и ответил: «Так точно родственник» – «Почему смеетесь?» – «Он самый и есть», – вмешался в разговор Гиви Чачхиани. «Неужели? Вы ведь чемпион. Я видел ваш бой с Беляевым. Молодец!» Вечером сидели в палатке курсанты-защитники Москвы Шалико Жоржолиани, Бокучава, Шарашенидзе, Ираклий Цицишвили (тот самый, будущий Герой Советского Союза), Гиви Чачхиани… И негромко пели «Цицинатела», «Сулико». Шел мимо комбат Гончаров, замедлил шаг – очень пришлась по душе ему песня грузин. Через пару часов вызывает к себе одного из «артистов». Удивились курсанты и ничего хорошего не ожидали от этого вызова. Строг был майор, одно его имя вызывало трепет. Но делать нечего, пришел Леван к командиру и докладывает: «Курсант Гудушаури по вашему вызову прибыл». И узнал, что ему поручается подготовить грузинский хор к концерту художественной самодеятельности. Приказ в армии не обсуждается – стали выполнять. Собрали после занятий двадцать земляков, тех, у кого был голос и у кого его не было. Нашлись и хорошие танцоры Гугули Мгалоблишвили, Миша Натидзе. Леван составил программу. Из Москвы привезли грузинские национальные костюмы и приступили к репетициям. Через три дня вечер-концерт. Принимали их горячо, в зале немало грузин из числа курсантов и преподаватели Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. Еще одно отделение отвели под выступления спортсменов, в том числе боксеров. Руководил боксерами чемпион Саратова Маслов. Объявили две пары, а для Маслова пары не нашли. Как узнали об этом земляки, стали уговаривать Левана выступить. Подошел Маслов и спрашивает: «Ты знаком с боксом?» – «Нет, занимался когда-то, а товарищи решили, что я боксер». Маслов говорит: «Не беда. Если хоть немного умеешь – выходи. Обещаю сильно не бить». После этих слов Леван просто не мог не выступить. Гиви Чачхиани сбегал в палатку за спортивной формой и перевязочными бинтами, помог плотно бинтовать кисти рук. Через несколько минут боксеры были готовы к бою. Судья объявил: «На ринге многократный чемпион Грузии и Закавказья, чемпион СССР 1940 года по второй группе Гудушаури и чемпион Саратова Маслов». Услышал объявление Маслов – смутился, но с ринга не сбежишь. Начался бой. Маслов бегает по рингу, на сближение не идет. Потом осмелел – провел несколько серий ударов по перчаткам и получил встречный прямой. Маслов на полу. Поднялся и пропустил новый сильный удар. Снова пол ушел из-под ног. В это время в зале раздался истошный женский крик: «Не бей его так сильно!» Зрители засмеялись, а судья вызвал боксеров на середину ринга и сказал: «Товарищи, вы видите преимущество Гудушаури, его опыт и мастерство, потому я останавливаю бой и объявляю его победу ввиду явного преимущества». Ребята бросились поздравлять Левана, со смехом вспоминают слова Маслова: «Обещаю сильно не бить». Вот так, в прифронтовой полосе Москвы, довелось Левану снова надеть боевые боксерские перчатки, вспомнить этот вид спорта настоящих мужчин, что вошел в его плоть и кровь, определил место в жизни. Родился он в 1912 году в селе Сно Казбегского района, в семье крестьянина-бедняка. Трудное было время, голодное. Первая мировая война, революция в России, гражданская война… Уже в тридцатом году посещавший секцию бокса товарищ привел Левана в спортзал на крыше Дома профсоюзов, что размещался в гостинице «Тбилиси». Увидев его, тренер велел немедленно одеть тренировочные перчатки и, как говорят боксеры, поработать с товарищем. Так состоялось знакомство с его первым наставником Гургеном Гаспаряном, ставшим другом на всю жизнь. Через два месяца Леван Гудушаури выиграл первенство Тбилиси. Видевший его в матче боксеров Грузия-Армения Георгий Эгнаташвили посоветовал поступить в Закавказский индустриальный институт имени Кирова. Леван – студентстроительного факультета по специальности архитектура. И не последняя фигура в вузовской футбольной команде, сильнейшей в Закавказье. Играет вместе с Борисом Пайчадзе, Гайозом Джеджелава, Гвачи Джорбенадзе, Како Каличава, Арчилом Кикнадзе… Но выбор сделан – в пользу бокса. Отменные физические данные, упорный труд в зале, шлифовка механики движения, доведенная до автоматизма, поставленный нокаутирующий удар очень скоро выдвигают Левана Гудушаури в ряд самых популярных спортсменов Грузии. Его манера боя больше тяготеет к американскому стилю – атлетическому, атакующему, темповому. Грузинский Джек Дэмпси? К сравнению с абсолютным чемпионом мира 20-х годов, лестному для молодого боксера, все чаще прибегают специалисты. В первенстве страны 1938 года Леван выступил в новой для него категории «линкоров», в тяжелом весе. Вместе с другом Андро Навасардовым. И первая же встреча – серьезнейшее испытание. Недавний «крейсер» дерется с флагманом отечественного бокса Николаем Королевым. В первом раунде Левану удается провести сильнейший удар. Двукратный абсолютный чемпион страны в «грогги». Первый раунд за Гудушаури. Ему удалось потрясти самого Королева и вызвать овацию зала. Просто сильный уступил более сильному. В итоге он третий призер в тяжелом весе, после Королева и Навасардова. Второй бой с великим Королевым состоялся в сорок третьем, за звание абсолютного чемпиона страны. Старший лейтенант Гудушаури с самого начала перешел к атакующимдействиям. Излишняя вера в собственные силы обернулась его поражением в первом раунде. Королев дарит ему свою фотографию с памятной надписью: «Дважды пострадавшему и очень хорошему человеку и настойчивому спортсмену. 2 сентября 1943 года». Во втором бою Леван одержал важную победу над чемпионом страны в полутяжелом весе Виктором Степановым, показав большую силу своих ударов и решительность в атаке, как отмечал в «Красном спорте» заслуженный мастер спорта Константин Градополов, к слову сказать, первый тренер Николая Королева. Сорок пятый, последний год войны, принес Гудушаури сразу два диплома чемпиона страны. В апреле, когда

Этот сухопутный крейсер «ВАРЯГ»

21 июня Александра Каландадзе вызвали в штаб полка. В тот же субботний день он вернулся в цитадель, но все дела пришлось отложить. Наступал вечер отдыха, когда под звездным небом натягивали холст и под стрекот киноаппарата на экране оживали герои любимых фильмов. Расходились не спеша, обсуждая игру актеров, строя планы на воскресный день. Он долго не мог уснуть в ту ночь, беспокойно ворочался на койке, когда страшной силы взрыв потряс здание казармы. Обрушилась кровля, и в сторону ушла стена. Бойцы поспешно вскакивали с коек, полусонные, толпились в проходах. В грохоте разрывов снарядов тонули крики команды. И тогда они поняли: надо брать оружие, чтобы сражаться и жить. Александр бросился к выходу. По лестнице, объятой пламенем, сбежал в подвал, где возле узких бойниц стояли его товарищи. Автоматчики в грязно-зеленых мундирах успели ворваться в казармы мотомеханизированного батальона. Несколько метров отделяло их от обороняющихся. По приказу старшего лейтенанта Потапова бойцы 333 стрелкового полка укрепили выходы из подвала и приготовились к отражению атаки. Из сплошной пелены дыма и пламени память потом выхватывала отдельные эпизоды. Рукопашный бой в клубе, в здании бывшего костела. Уничтожен вражеский отряд у Тереспольских ворот. Восстановлена связь с 84 полком. Женщин и детей из полуразрушенного дома погранзаставы перевели в подвал. Такими запомнились первые недели войны политруку роты 333 стрелкового полка Каландадзе, который вместе с другими соединениями принял бой с фашистами у стен крепости, вокруг которой обрастая догадками как снежный ком, росла легенда о несгибаемом гарнизоне. За сотни километров от фронта, в глубоком тылу врага, около Бреста, в стенах старой русской крепости, на самой границе, сражались и умирали советские люди, которых косили снаряды и пули, голод и жажда. Они воевали как герои и как герои погибли. Через два года, после наступления в Белоруссии, Брест был освобожден, и солдаты сорок четвертого читали на стенах и сводах подвалов уцелевшие от времени надписи – послания в вечность из 41 года, которые наполнили их сердца гневом и жаждой мести. «Мы приняли первый бой 22 июня 1941 года. Умрем, но не уйдем». Кто были эти бойцы гарнизона, насчитывающего в общей сложности около двух полков пехоты, и как расценить их подвиг в летописи самой кровопролитной войны? Сергей Смирнов в 1954 году взялся решить эту задачу и был отмечен высшей премией страны – Ленинской, 1965 года. Он прибегает к историческому примеру. Двадцать седьмого января 1904 года, в первый день русско-японской войны, близ корейского порта Чемульпо русский крейсер «Варяг» встретился в море с большой японской эскадрой. Экипаж «Варяга» принял бой с врагом, который в десятки раз превосходил его силой. Под страшным огнем эскадры герои сражались, презрев смерть, и предпочли затопить свой выведенный из строя корабль, но не сдать врагу. «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» – слова из этой песни – свидетельство неувядаемой воинской доблести русского человека, символ советских воинов. «Варягом» Великой Отечественной войны стала Брестская крепость, которая первая приняла на свою каменную грудь вражеский удар страшной силы. Приступая к своей книге, Смирнов знал, что о правде, которую долго скрывали от народа, можно было услышать от немногих уцелевших защитников, рассыпанных по всему Советскому Союзу, прошедших круги ада гитлеровских лагерей, вынесших несправедливость неправильного отношения к бывшим военнопленным, которые бежав из мест заключения, продолжали сражаться вместе с партизанами, внося свой скромный вклад в великую победу, мотая сроки в лагерях на родине, которая для многих оказалась злой мачехой. Их надо было найти, бороться за честное имя безымянных рядовых бойцов. Смирнов написал свою великую книгу, посвятил ей десять лет – поездок и долгих раздумий, поиска документов и людей, многих их считали убитыми и написали об этом в журналах и газетах, объявили в радиопередачах, при встречах с ними. В этой книге, на ее последней странице, я прочитал лаконичную запись: «В Тбилиси на грузинском языке изданы воспоминания защитника крепости Александра Каландадзе». Я был знаком с героем смирновской телепередачи, встречался с ним в бытность его работы ученым секретарем Литературного музея и заведующим отделом академического Института грузинской литературы имени Ш. Руставели, писал о нем, получая возможность знакомиться с многочисленной корреспонденцией, идущей к нему из самых отдаленных от Тбилиси мест. Вот как эта. На столе белели листки, исписанные аккуратным женским почерком. Письмо как письмо. Только это захватывало с самого начала. Отдельные строки были отмечены красным карандашом. Видно, для кого-то очень важными представлялись подробности, сообщаемые незнакомкой. Торопливо пробегаю строки. И в уютный кабинет, кажется, ворвалось эхо войны. Письмо из Иркутска прислала Маргарита Ананиашвили. История обороны легендарной Брестской крепости сохранила память о старшем лейтенанте Георгии Ананиашвили. Долгое время считали, что члены семьи Гриши-грузина, так звали Георгия его боевые товарищи, погибли. Неизвестны были обстоятельства их смерти. Но вот книга старшего научного сотрудника института Александра Каландадзе «Дни в Брестской крепости» попала в руки копировщице иркутского проектного института, прочитавшей рассказ участника обороны крепости на Буге. Молодая женщина написала Александру Павловичу о своей нелегкой судьбе. Это письмо было находкой для человека, посвятившего много лет поискам героев Брестской крепости. Перед самой войной Георгий Ананиашвили и капитан Яков Гелашвили привезли свои семьи в Брест. Тревога на рассвете застала обоих командиров в расположении первого батальона в семи километрах от города. Когда от фашистских снарядов начали пылать дома, Нино Ананиашвили и Маро Гелашвили укрыли детей под железобетонной лестницей. На третий день гитлеровцы согнали женщин и детей в городскую тюрьму. Кормили одной соленой рыбой. Несколько дней спустя им разрешили жить в Бресте. Однако гестаповцы по-прежнему не спускали глаз с домов, занимаемых семьями советских военнослужащих. У Ананиашвили были две дочери – 14-летняя Елена, которую дома звали Эличка, и Магули. Семилетняя девочка с нетерпением ждала вестей от отца, которого не видела с начала войны. Однажды, выйдя на крыльцо, она заметила мужчину в штатском. Это был отец. Он завернул за угол дома и, увидев подбежавшую Магули, послал ее за матерью. Потом, много дней спустя, он пришел уже в дом, где с его близкими находились Маро Гелашвили и ее дети. Третья встреча отца с дочерью состоялась в деревне. Они долго сидели в стоге сена, разговаривали. Магули о многом хотела спросить отца, но понимала, что о самом главном спрашивать нельзя. От этого зависела жизнь не только отца, но и его друзей, работавших в подполье. Это была их последняя встреча. Магули помнит, как мать послала ее в деревню. Вечером туда должны были подойти Маро Гелашвили с детьми.

«Пишите свои повестки сами»

В 1940 году Булат Окуджава, когда его отец уже был расстрелян, а мать сослана в карагандинский лагерь, переехал к родственникам в Тбилиси. Учился, работал на заводе учеником токаря. «Я закончил девятый класс, когда началась война, – вспоминал Булат Шалвович. – Как и многие сверстники, отчаянно рвался на фронт. Вместе с другом мы каждый день ходили ввоенкомат. Нам вручали повестки и говорили: «Разнесете их по домам, а завтра мы вас отправим». Длилось так полгода… Наконец, сломленный нашим упорством, капитан не выдержал и сказал: «Пишите свои повестки сами, у меня рука не поднимается это сделать». Мы заполнили бланки и отнесли их домой: он – ко мне, я – к нему». В апреле 1942 года, в возрасте 17 лет, Окуджава пошел на фронт. После двух месяцев обучения в 10-ом Отдельном запасном минометном дивизионе был отправлен на Северо-Кавказский фронт. Воевал минометчиком под Моздоком, был ранен. Уже в 1986 году он вспоминал, как это произошло: «Над нашими позициями появился немецкий корректировщик. Летел он высоко. На его ленивые выстрелы из пулемета никтоне обращал внимания. Только что закончился бой. Все расслабились. И надо же было: одна из шальных пуль попала в меня. Можно представить мою обиду: сколько до этого было тяжелых боев, где меня щадило! А тут в совершенно спокойной обстановке – и такое нелепое ранение». После ранения Окуджава стал радистом тяжелой артиллерии. Награжден медалью «За оборону Кавказа». В 1943 году он написал свою самую первую песню – «Нам в холодных теплушках не спалось». Осенью 1944-го Булата комиссовали из-за тяжелого второго ранения. День Победы и свой день рождения – 9 мая 1945 года – Булат Окуджава встретил в Тбилиси, где после возвращения с фронта жил и учился на филологическом факультете Тбилисского госуниверситета. Арсен ЕРЕМЯН Из сборника военных художественно-документальных рассказов «22 июня»

Из «Военных дневников» Михаила Туманишвили

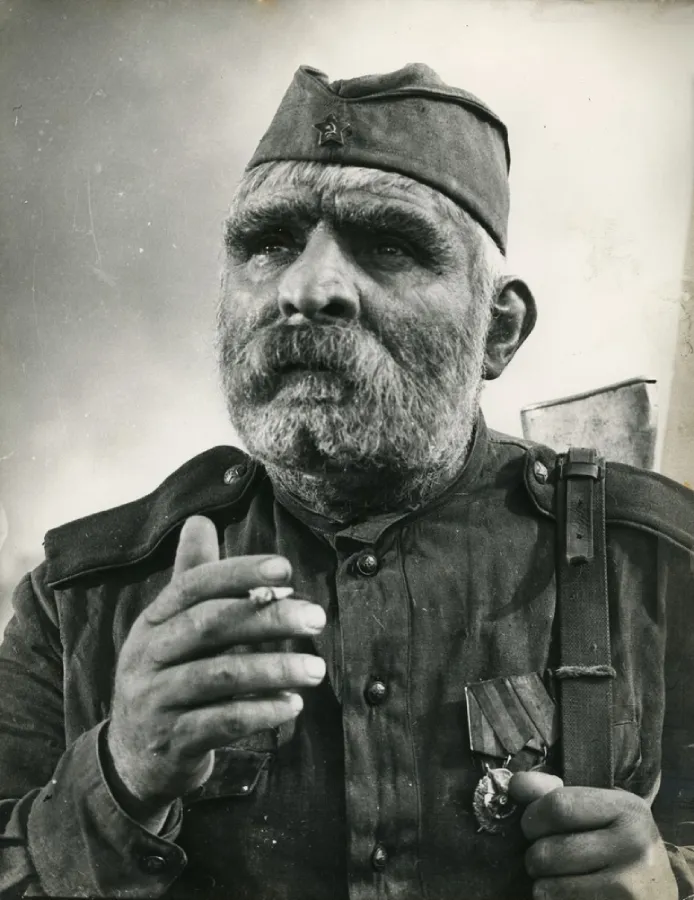

22 июня 1941 года Западная граница. Село Пархачи. Где-то возле Перемышля. С утра началась война. Проснулись от бомбежки, где-то у границы. Три германских самолета обстреляли лагерь. Черные кресты на крыльях. Сейчас развернулись, лежим, ждем. Совсем близко, слышен орудийный огонь. Началась война. Бедная моя мама! 23 июня Вчера был жаркий, страшный бой. Первый бой в моей жизни. Никакого волнения не чувствовал, только кровь прилила к голове, и очень хотелось пить. В одном месте, во время перебежки, лег прямо в лужу и напился болотной воды. Если бы мама видела это! Кругом лежат трупы с продырявленными головами, из которых густой сероватой массой вытекали мозги. Со страшным карканьем над всем этим летают стаи ворон. Их пронзительные крики мешают разобраться в полетах пуль. Много осколков падают возле меня. Я еще сильнее прижимаюсь к земле и закрываю лицо руками. Немец в метрах 100-150 от нас. Ночью, под прикрытием темноты, мы отступили на несколько километров и глубоко окопались. Нуждаемся в подкреплении. Господи, спаси нас! 12 июля А может быть, тринадцатое, может быть и одиннадцатое июля, кто знает? Прошло много дней, очень много событий. Всего не напишешь, не хотелось, и вспоминаешь только кусочками. Война. Мы шли от самой границы позорным шествием, каждый день, отступая неизвестно куда. Шли, а сзади по ногам рвались снаряды, трещали автоматы и выли самолеты. Несколько раз занимали глубокую оборону, в надежде, что дальше не пустим немца, но и в таких случаях, после сильных боев, нам все же приходилось отступать. Да и понятно, у нас нет техники, вооружения, а враг вооружен до зубов. Два раза попадали в кольцо к немцам, а только ценою больших потерь уходили из-под носа. Шли в одном направлении, но не дойдя до пункта назначения, сворачивали в сторону, т.к. в этих городах уже оказывался противник. Так прошли Львов, Тернополь, Старо-Константиновку и много других городов. Черные кресты на желтом фоне везде настигали нас. По всем дорогам шли разрозненные части красноармейцев. Прошли всю Западную Украину. Надеялись, что остановимся на своей старой границе, но ничего подобного не произошло. Красноармейцы так устали, что отказывались отступать. Пусть лучше бесконечный бой, чем это позорное отступление. Но немец наступал и теснил нас все дальше и дальше. Один день людей становилось больше, а на другой – меньше, потом опять прибавлялось. Иногда в полку было 10-12 человек. Многих расстреляли, многие погибли. Шли голодные, ужасно голодные. Я до сих пор не могу понять, откуда у меня хватало нахальства, проходя мимо деревень, просить хлеба. И я просил, и многие давали хлеба, молока, яиц. Население сочувствовало нам. Каждый двигался, как мог. Иногда шли пешком, иногда передвигались на танке или лошадях. 24 июля Хочется кушать. Даже бой и смерть не так страшны, как голод. А где сейчас Миша Шубашукели? Жив он или убит? Когда мы оба уходили с нашего двора в армию, его старший брат Вано пожелал нам счастливого возвращения. Возвратимся ли мы? Где он сейчас, Миша Шубашукели? Вечер 4 августа Только что самолеты противника бомбили наши позиции. Немецкой техники становится все больше и больше. Их много, а нас горсточка, у них техника, а у нас одни винтовки. Они наступают, а у нас лишь слухи об обороне. Но все это, видимо, очень далеко, и вряд ли кто-нибудь из нас увидит эту сказочную линию обороны. Что такое, почему это так? Никто не может дать ответа. Люди устали отступать, люди устали быть в постоянном волнении за судьбу государства. Ведь мы оставляем немцам города, богатые поля, хлеба. По дорогам стоят наши танки, горят наши самолеты. Несколько дней назад мы находились в 17 километрах от Умани. Были на станции. Я зашел в большой склад муки и сахара. И так вдруг стало обидно, что все эти прекрасно оборудованные сооружения нужно взрывать, уничтожать, предавать огню. Позвали население и приказали, как можно быстрей и как можно больше растаскать по домам продукты. Люди плакали. А что нам делать, как спасти всех? 8 августа Я на территории, занятой немцами. Пишу, все как было. Шестое августа страшное число в моей жизни. И если когда-нибудь после войны я случайно вернусь домой, то часто буду вспоминать этот страшный день. С госпиталя добрался до здания школы. Надеялся найти Дато Джандиери, но его нигде не было видно. Переполз мост и вышел за деревню. Залез в трубу под дорогой и ждал наступления ночи. По мосту бежали отдельные группы запуганных, загнанных людей. Немец гонял их с места на место, поливая со всех сторон автоматным огнем. Ночь наступила не скоро. Наконец, засветила луна. Но мне нужна была темнота, и я ждал. По мосту пробежали какие-то люди с криками «Ура!» Это – свои. С трудом, преодолевая боль в ноге, прыгаю за ними. Стараюсь не отставать. С людьми все же легче. И вдруг, откуда-то из темноты, крики: «Русс, русс…!» и ужасающий, трассирующий огненный дождь. Крики, бег, топот, стоны и вопли. Разноцветные ракеты ежесекундно с яростным шипением взвиваются кругом. Бросился вправо, там меньше людей. Так началось мое ночное путешествие. Я полз, прыгал на своей доске, прижавшись к земле, лежал во ржи, снова полз, оглядываясь по сторонам. А кругом – немцы, машины, мотоциклы. В одном месте мотоциклист подъехал ко мне на расстоянии двух метров. Я забился в ров и затаил дыхание. Немец остановился, вынул сигарету, долго щелкал зажигалкой, выругался, так и не закурив, поехал дальше. Это было очень страшно. К утру я отполз довольно далеко к оврагу. Выстрелы были уже за моей спиной, и мне казалось, что я прошел кольцо. Лощина густо заросла ивняком. Здесь было тихо и спокойно. Сюда, как мне казалось, не заходила война. Здесь, возле ручья, я решил провести день, чтобы ночью опять ползти к своим, если они еще существуют. Неожиданно, в корнях ивняка, я обнаружил убитого красноармейца. Рядом с ним валялась новенькая граната. Это уже было хорошо. У меня было оружие. Потом, поискав, я обнаружил какие-то странные, плоские окопы, совсем непохожие на наши. В окопах валялись разноцветные коробки сигарет. Значит, здесь были немцы. Коробки были очень красивые. Почему-то стал их собирать. Поднялся немного выше и неожиданно заметил приближающиеся фигуры немцев. Они, не спеша, как на охоте, по колено в ромашковом поле, приближались ко мне. Не очень спешили. Один из них крикнул «Русс!» и махнул рукой. Когда он подошел поближе, я сорвал кольцо и бросил гранату. Взрыва не последовало. Немец что-то крикнул

Махарашвили приехал

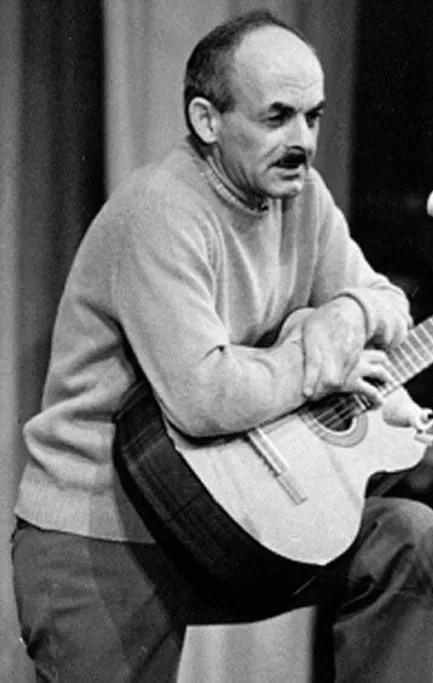

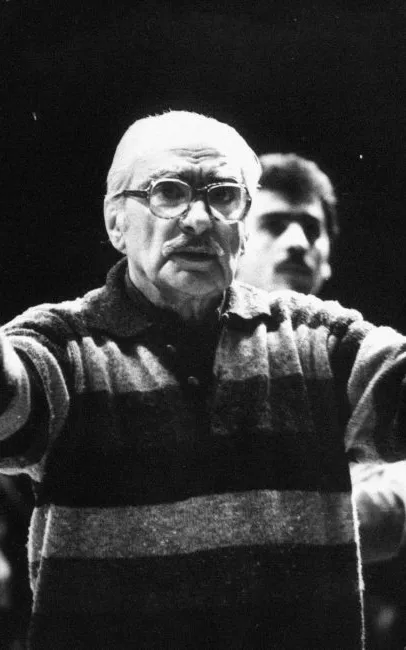

Как-то во дворе киностудии «Грузия-фильм» после съемок я встретился с Сулико Жгенти, с которым мы вместе учились во ВГИКе и очень дружили. Так вот, разговорились мы с Сулико, тогда еще никому неизвестным, начинающим сценаристом, и он дает мне какие-то листочки, мол, почитай, что я тут набросал. Я сразу прочитал, и эти «наброски» меня просто потрясли. Сценарист фильма «Отец солдата» сам был участником войны, пошел добровольцем, попал в морскую пехоту, был ранен. Прототип главного героя – Георгия Махарашвили –реальный боец, воевал в роте Сулико. Встретились они в боях под Керчью. Фамилию герою сценарист дал в память о нем. Тот Махарашвили, виноградарь из Кахетии, был лет пятидесяти, а остальные – молодые ребята. Жгенти вложил в сценарий свои воспоминания о том, как старый солдат заботился о молодых, как весной мечтал, чтобы война поскорее закончилась, и он смог бы вернуться к деревенской работе. Когда я прочитал сценарий, то на следующее утро помчался к Серго Закариадзе в гримерную (он снимался у меня в «Морской тропе»), хотя знал, что артист не любит, когда перед съемками ему мешают сосредоточиться. Но я не мог утерпеть и стал читать ему сценарий. Сначала он слушал молча, не реагировал, потом оживился, а когда я закончил, повернул ко мне лицо с мокрыми от слез глазами: «Так он нашел сына?» И я понял, что Серго будет сниматься. Закариадзе был великий артист. На момент нашей встречи с ним – очень известный, много снимался в кино. В театре Руставели у него были ведущие роли – король Лир, царь Эдип. Смотреть его приезжали со всего Советского Союза. В работе он сам не знал покоя и другим его не давал. По своим душевным качествам идеально подходил для этой роли. Его склад мышления, глубокое знание народа были идентичны моему видению главного героя. Это должен был быть мощный человек – широко шагающий, уверенный, сильный, мудрый, с юмором и добрыми глазами. На киностудии, правда, сопротивлялись, говорили, что Закариадзе больше театральный актер, не сможет олицетворять грузина на международном уровне. Пришлось убеждать, что эту роль может сыграть только он. И он сыграл ее так, что в 1966 году за роль Отца солдата получил Ленинскую премию, в то время высшую государственную награду. И зрители отвечали ему искренней любовью, верили, что солдат Георгий – не выдуманный персонаж. Не случайно в Гурджаани памятник «Отец солдата» 14 метров в высоту. Это один из немногих киногероев в мире, увековеченных таким образом. Скульптор Мераб Бердзенишвили расположил вокруг памятника небольшие плитки с фамилиями погибших – 300 гурджаанцев не вернулись с войны. Когда памятник везли в Гурджаани, то по высоте он не проходил в тоннеле. Тогда вспомнили, что поблизости есть село, жители которого в большинстве своем –Махарашвили. Они пришли по первому зову, углубили лопатами дно тоннеля, и памятник был доставлен по назначению. Люди плакали: «Махарашвили к нам приехал!» Резо ЧХЕИДЗЕ, кинорежиссер, народный артист СССР

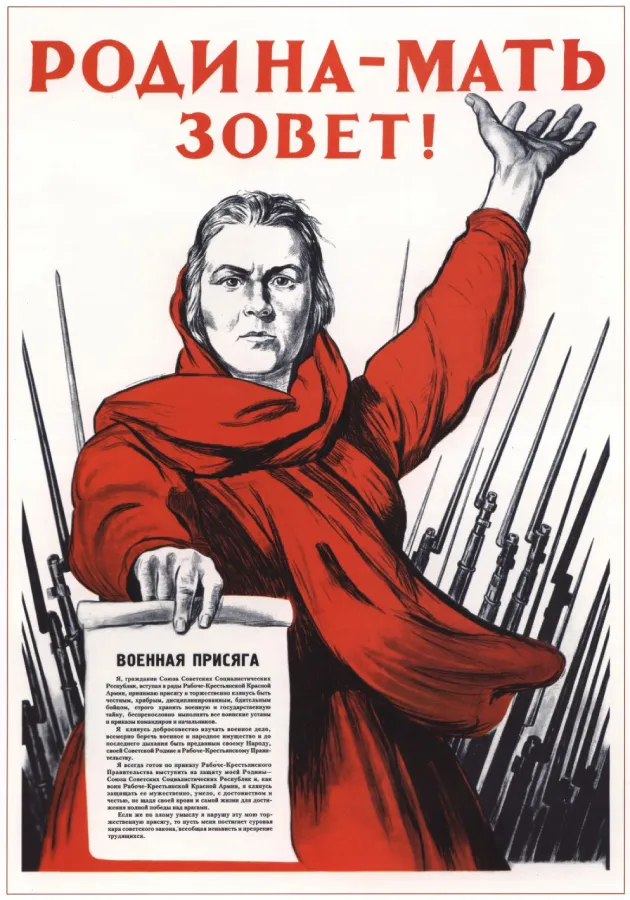

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

22 июня Ираклий Тоидзе работал в своей мастерской над вариантом иллюстрации к поэме «Витязь в тигровой шкуре». Внезапно распахнулась дверь, и в комнату вбежала жена художника Тамара. Потрясенная и испуганная, она растерянно указывала за порог, где услышала из уличного репродуктора сообщение Совинформбюро… «Война!», – только и смогла вымолвить она. Художник посмотрел на жену и сказал: «Стой так и не двигайся». И тут же стал делать наброски, один за другим… В то июньское утро Тамара стала олицетворением всех женщин, которым выпала тяжкая участь провожать сыновей на войну. И этот жест, который она, русская женщина, незаметно для себя переняла у землячек мужа, грузинских женщин, помог создать художнику его лучшее творение. По воспоминаниям сына художника, Александра Тоидзе, отец очень любил поэзию Андрея Белого. В томике его стихов Ираклий Тоидзе подчеркнул карандашом строки:«Позволь же, о родина-мать, в сырое, в пустое раздолье, в раздолье твое прорыдать»… Эти любимые художником строки отозвались в его памяти в трагические дни начала войны, и название плаката пришло само собой. Образ «Родина-мать» – это не «портрет жены художника». Это портрет Матери, в котором каждый находил черты самого дорогого лица… Уже к концу июня 1941 года плакат «Родина-мать зовет!», напечатанный миллионными тиражами, увидела вся страна. Его клеили на вокзалах и сборных пунктах, в учреждениях и колхозных конторах, на заборах и стенах. Типографии выпустили и специальный тираж «Родины-матери» –плакатики чуть меньше обычной почтовой открытки солдаты носили в нагрудных карманах гимнастерок, рядом с фотографиями матерей и жен, рядом с партийными и комсомольскими билетами, так же, как в Первую мировую войну защитники хранили при себе иконки с образом Божьей матери. Плакат «Родина-мать», как и песня «Священная война», оказывал на бойцов огромное эмоциональное воздействие, не менее сильное, чем беседы политруков, почему надо защищать Родину… Через много лет после окончания Великой Отечественной войны Ираклий Тоидзе рассказывал историю, услышанную от знакомого фронтовика. В первые месяцы войны наши войска обороняли город от превосходящих сил противника. Город отстоять не удалось. Когда бойцы покидали его, один солдат, увидев на стене полуразрушенного дома плакат «Родина-мать», воскликнул: «А как же моя мама?!». Он отстал от товарищей, снял плакат со стены, аккуратно сложил его и, сунув под гимнастерку, бросился догонять товарищей. И тут его сразила вражеская пуля… Арсен ЕРЕМЯН Из сборника военных художественно-документальных рассказов «22 июня»

Не умирает сердце, как боец

В октябре 1939 года Геловани был призван в армию. Сведения о его фронтовых путях крайне скудные, хотя и сохранились письма с фронта. Пять лет он не снимал военную форму, пройдя путь от рядового, курсанта танкового училища, дослужился до капитана и командира батальона. Он включал Бессарабию, тяжелые бои в Украине, на Московском направлении. И вот белорусская земля, где нашел последнее пристанище 27-летний Мирза… Операция по освобождению Белоруссии под кодовым названием «Багратион», предложенном И.В.Сталиным, начавшаяся 23 июня 1944 года, вошла в историю ВОВ как одна из крупнейших стратегических операций той войны. 19 июня Мирза посылает домой письма – сестрам Роэне и Русудан, с фронтовой фотографией, интересуется литературными новостями, благодарит отца за полученную литературную газету. И это написано в канун грандиозных событий! Из сообщения Совинформбюро 26 июня 1944 года: «На Витебском направлении наши войска, развивая охватывающие удары с востока и юга на Витебск, завершили окружение группировки противника…» Подобного быстрого разгрома врага и продвижения вперед еще не знала история, учитывая глубоко эшелонированную оборону фашистов. За 12 дней первого этапа операции советские войска продвинулись на 225-280 километров, освободив большую часть Белоруссии. В таких экстремальных условиях довелось воевать Мирзе Геловани и его боевым друзьям, тяжело наступать на болотистой пойме Западной Двины, на занятые врагом высоты. Лето тогда было особенно дождливым. По-симоновски «шли бесконечные злые дожди». Капитан Геловани погиб 19 июля при форсировании Западной Двины. Обстоятельства этой трагедии все еще неизвестны. К тому времени Витебск, как известно, был освобожден. Вполне возможно, что Мирза был тяжело ранен в бою и позже скончался. Эти подробности еще предстоит выяснить историкам. Похоронили его в лесу, у дороги близ села Нижнее Кривино; установили на могиле фанерный обелиск с венчающей звездой, с надписью и фотографией. Но эти подробности в Грузии, к сожалению, были неизвестны. Факт, что наш земляк геройски погиб, освобождая Белоруссию! Вспомнились строки из стихотворения Бориса Пастернака: «Его живым успели вынести. Час продышал он через силу. Хотя за речкой почва глинистей, там вырыли ему могилу»… По материалам журналиста Левана ДОЛИДЗЕ Мирза Геловани Стихотворения ТЫ Ты видел, как горели небеса – горели и неслыханно и мутно, и пуля прожужжала, как оса, предпочитая друга почему-то. Он пал ничком, царапая траву. И, словно медсестра над павшим братом, вдруг тень весны возникла наяву над бледным днем, с бледнеющим солдатом. И дрожь тебя пронзила до костей, и сам ты стал слабей и уязвимей. Но вспомни путь и встреченных детей, забывших дом, забывших даже имя. В них горько все: и взгляд, и скорбный рот… И ты идешь. И кровь на белом свете. И ничего от смерти не спасет, — одно спасенье есть: убийство смерти. 1942 *** Был ночью бой. Был ночью гром. Был взрыв – как вскрик. В сплошном дыму, когда не видно ничего, вдруг где-то там, за нами, в молниях возник Тбилиси мой таким, как знали мы его. На Ортачала цвел миндаль, назло войне. Лежало солнце на Мтацминде тяжело. И ты, родная, ты опять казалась мне волшебным камнем, излучающим тепло. Смешная просьба: ты мне лучше не пиши. Я, право, знаю все, как будто вижу caм: вот кто-то за полночь во весь размах души по полю шастает, чтоб к полдню быть цветам. Уж я-то знаю: есть незыблемая связь меж светом солнца и теплом людских сердец. Когда бы пуля эта мимо пронеслась, когда б и дальше миновал меня свинец, — придя к тебе из мглы, из ада – из войны, сказал бы я: – Смотри, вот я пришел домой, и оба солнца – и победы и весны – в знак торжества стоят над смертью, над зимой. 1943 Перевод Ю.Ряшенцева ОТ МТАЦМИНДЫ ДО СМОЛЕНСКА От Мтацминды до Смоленска путь далек: Были горы, были степи и болота. Помнишь ночь? На минном поле ты залег Под огнем неумолимых пулеметов. Помнишь Днепр, Холодный, мутный, как рассвет? Осень листьями дороги устилала… Был я ранен, а остался только след – Небо Родины, как лекарь, исцеляло. …Я твой дом своим письмом не огорчил: Написал, что в битвах всякое бывает, Что охотник из Пшави не отступил, Сердце друга на войне не умирает. Сердце, нет, не умирает, как боец, Все мне кажется теперь в огне похода, Что отныне я владелец двух сердец, Что к своим годам твои прибавил годы. 1943 Перевод Ю.Полухина

Памяти ЗОИ РУХАДЗЕ

Родилась Зоя Рухадзе в Крыму. Окончив 9-ю гимназию, она поступила в планово-экономический техникум, а затем работала в Симферопольском горисполкоме плановиком-экономистом. Когда Крым попал под румыно-немецкую оккупацию, Зоя вступила в группу симферопольского подполья. Участники сопротивления вручную собрали радиоприемник и распространяли листовки со сводками Совинформбюро. Благодаря знанию немецкого языка ей удалось устроиться работать в ресторан. Ей было поручено прислушиваться к разговорам пьяных немецких солдат. Кроме того, она сумела втереться в доверие к добровольцам крымско-татарского батальона. Ее принимали за свою, Зоя и там собирала сведения и вела агитационную работу. Летом 1943 года подпольная группа вышла на связь с партизанами и, получив мины, с осени стала совершать диверсии. В начале марта 1944 году при участии Зои был взорван оружейный склад и поврежден кабель – это надолго оставило фашистов без связи. Гестапо устроило массовую облаву и 10 марта 1944 года Зоя Рухадзе была арестована. Гестаповцы подвергли ее жесточайшим пыткам. Но девушка не сдала своих товарищей по оружию. Из тюрьмы она передала матери записку со строками стихов Веры Фигнер: Пусть лишь в молитвах меня поминает, Пусть лишь крестом издали осеняет – Дочь трудный путь да свершит!.. После освобождения Симферополя останки Зои нашли в одном из четырёх колодцев на месте массовых расстрелов в концлагере на территории совхоза «Красный». Ее похоронили на Старорусском кладбище. Посмертно Зоя Рухадзе была награждена медалью «За отвагу».

Торжественный прием-концерт ко Дню Победы

9 мая 2016 года в ресторане «Гуджари» во Мцхета «Русский клуб» провел торжественный прием-концерт ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. В концерте приняли участие актеры театра им. Грибоедова и популярные грузинские исполнители.