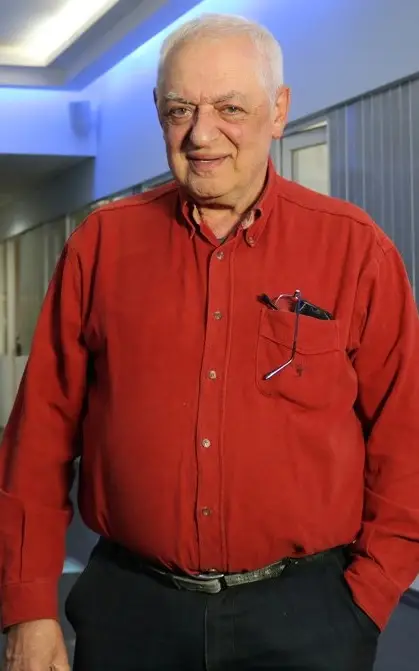

27 июня исполнилось 80 лет уникальному человеку – Гайозу Канделаки, заслуженному деятелю искусств Грузии, Почетному гражданину Тбилиси, кавалеру Ордена Чести, обладателю звания «Жрец искусства». Если и есть на белом свете организаторы от Бога, то он – в их немногочисленном составе, это точно. Посудите сами. Гайоз Канделаки в 1968 году основал первый в Грузии молодежный клуб «Пиросмани» — под мостом Бараташвили. Очень скоро клуб стал самым популярным местом для молодежи и не только – сюда приходили меломаны всех возрастов, потому что здесь властвовал джаз. Затем ему удалось создать первый молодежный театр «Метехи», и не где-нибудь – в Метехском храме! (Вдохновили его на это дело молодой режиссер Сандро Мревлишвили и молодой театральный художник Миша Чавчавадзе, впоследствии – наши прославленные театральные деятели). В 1974 году театр открыл первый сезон спектаклем «Гамлет». А потом Гайоз стал замдиректора Государственной филармонии (по просьбе прозорливого министра культуры Отара Тактакишвили), задумал провести в Тбилиси первый Всесоюзный фестиваль джаза и блестяще провел его в 1978 году — ничего подобного в СССР не видывали. В 1980-м — первый Всесоюзный рок-фестиваль. В 1986-м — первый Международный джаз-фестиваль. Каково? В разные годы Гайоз Канделаки работал директором студии грамзаписи «Мелодия», был организатором многих музыкальных фестивалей (если точно, всего таких фестивалей он провел аж 24), генеральным директором Театра им. Марджанишвили (параллельно – главным консультантом Театра им. Туманишвили), создателем (вместе с Кети Долидзе) и продюсером фестиваля «Подарок». А еще он основал первый и единственный грузинский концертный оркестр, финансируемый из муниципалитетного бюджета – «Биг-Бенд», который в 2006 году на фестивале в Монте-Карло в номинации «биг бендов» завоевал Гран-при. Как и было сказано, уникальный он человек, Гайоз Канделаки. С юбилеем, батоно Гайоз! И – до ста двадцати! Меньше никак нельзя.

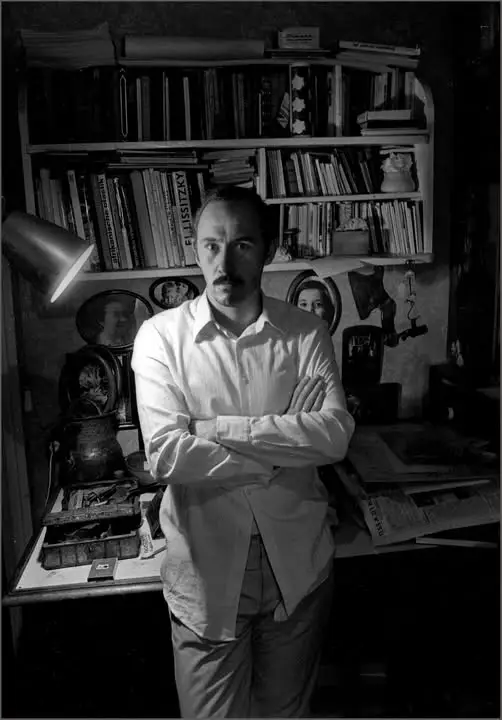

Поздравляем с днем рождения Марка Полякова!

Сердечно поздравляем с днем рождения художника Марка Полякова! Если кто запамятовал, Марк Адольфович родился в Тбилиси, окончил Тбилисскую академию художеств, профессиональный график. Выставлялся в Грузии, России, США. С 1993 г. живет в Нью-Йорке. Занимается мозаикой, а также графикой, специально рассчитанной для восприятия в социальных сетях. В театре Грибоедова Марк Поляков оформил спектакли «Трагический поединок» А. Ставицкого (вместе с А. Чачиком) и «Звезды на утреннем небе» А. Галина. Автор плакатов к спектаклям «Записки сумасшедшего» Н. Гоголя и «Ночь Гельвера» И. Вилквиста (режиссер – Гоги Маргвелашвили). Кстати, именно этими спектаклями Грибоедовский закроет свой 179-й сезон: 27 июня в 19.00 — «Ночь Гельвера», 28 июня в 18.00 — «Записки сумасшедшего». Билеты продаются в кассе театра (пр. Руставели, 2; 293 11 06; 11.00-18.30) и на сайте BILETEBI.GE А вот по этой ссылочке открывается журнал «РК», а там целых два материала, посвященных художнику: статья Анны Бердичевской «Две половины яблока» (о совместной тбилисской выставке Марка Полякова и Юрия Мечитова) и интервью, которое именинник дал Инне Безиргановой во время своего приезда в Тбилиси.

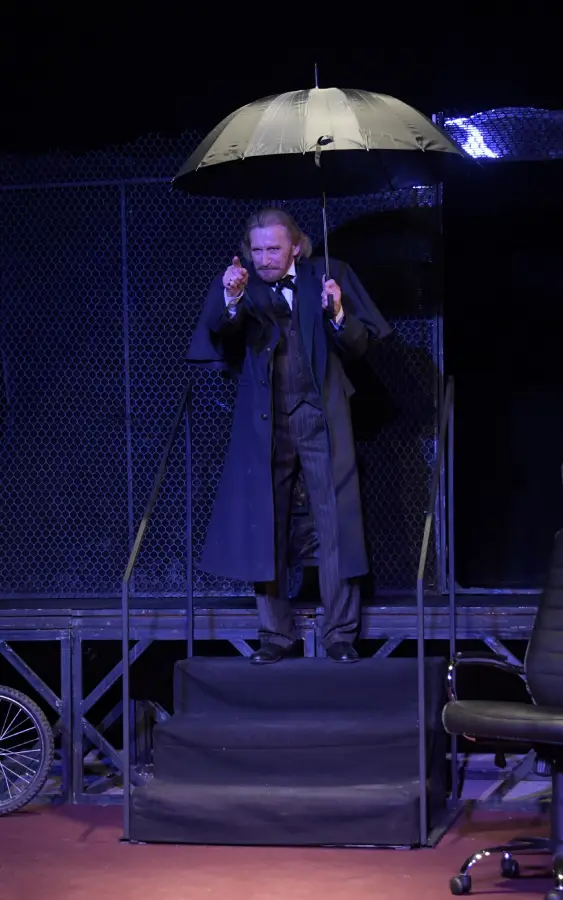

Закрытие сезона в Грибоедовском

Грибоедовский закрывает свой 179-й сезон. 27 июня, Пятница, 19.00 — И. Вилквист НОЧЬ ГЕЛЬВЕРА Драма в одном действии 28 июня сб 18.00 Н. Гоголь — ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО Трагикомедия в одном действии Билеты продаются в кассе театра (пр. Руставели, 2; 293 11 06; 11.00-18.30) и на сайте BILETEBI.GE

Кавказский Серпантин

Международный культурно-просветительский союз «РУССКИЙ КЛУБ», Грузия Представляет Литературное приложение к журналу «РУССКИЙ КЛУБ» — «Кавказский Серпантин». Издание составили стихи, проза и переводы авторов Адыгей, Азербайджана, Армении, Грузии, Дагестана и Чечни.

Наш Арсен

В недавнюю августовскую ночь, утяжеленную духотой и навязчивой бессонницей, внезапно ворвался резкий звонок мобильника, на экране ко- торого, словно зловещая летучая мышь, металась черная метка о кончине Арсена Еремяна — давнего и верного моего друга, коллеги из родного города. Когда-то, более полувека назад, мы познакомились и сдружились в стенах стройного конструктивистского архитектурного шедевра на проспекте Руставели, в котором располагалась тогда редакция газеты «Заря Востока». Арсен был немногословным, но очень мастеровитым журналистом, прекрасно играл в шахматы, знал толк в литературе, искусстве, спорте, был человеком в высшей степени любознательным и трудолюбивым. Уход из жизни Арсена, коренного тбилисца во многих поколениях, тонко- го ценителя и проповедника духа старого Тифлиса, стал громадной потерей не только для родных и друзей, хорошо знавших цену его прекрасным человеческим качествам и творческим способностям, но и для всего Тбилиси, о котором он в своих замечательных рассказах, эссе и стихах поведал нам много такого, что сделало этот город великим и величавым, а горожан разделило на две части на достойных и недостойных называться его потомками, истинными мокалаке.

Завлекают в Сололаки стёртые пороги…

Помнится, так я пригласил на прогулку по старым тбилисским районам своих товарищей 20 лет назад. А сегодня делаю такое же предложение и вам, дорогие читатели. Тогда Тбилиси был совсем другим – не пережившим потрясения войн и разрухи, отъезд тысяч исконных горожан, веяния новых времен. Прошедшие десятилетия, многое изменившие в облике города и придавшие почти европейский лоск его центральным проспектам, казалось бы, не коснулись этих самых горбатых улочек и легендарных двориков. Те же лестницы, балконы, горделивые коты, философствующие старики, аппетитные запахи многонациональной кухни…. Ими и сегодня восторгается каждый, впервые ступивший на тбилисскую землю. А, между тем, изменилось главное – на все это наложило свою властную руку время. Сейчас средь стираных простынь не очень-то и свесишься – старые дома и дворы катастрофически ветшают, балкончики и мансарды угрожающе скрипят и качаются. Ну, а в тех показательно отреставрированных уголках, куда валом валят туристы, вряд ли кому-нибудь придет в голову вывешивать простыни прямо под их фотообъективы…

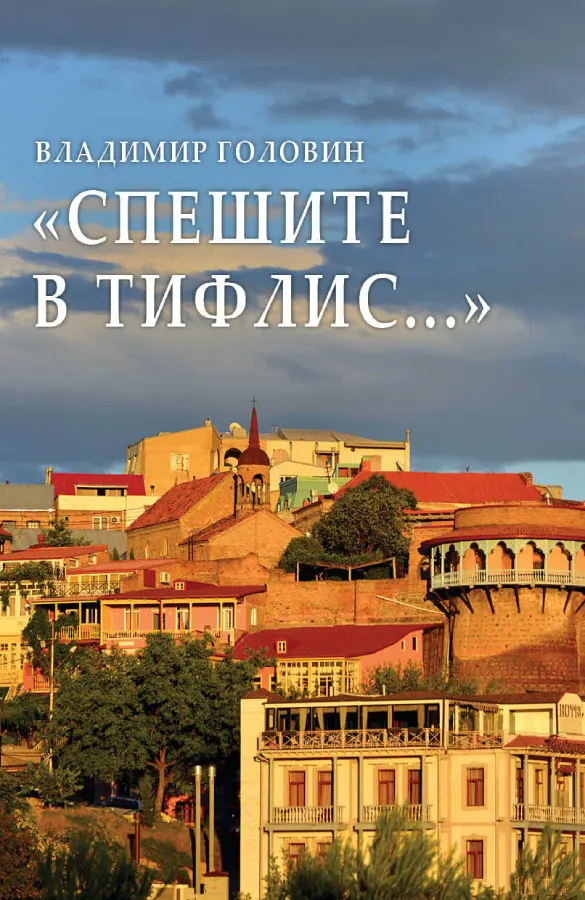

Спешите в Тифлис

Мы рады приветствовать вас на страницах этой книги. Если вы взяли ее в руки, значит, вас интересуют не только улицы и дома Тбилиси, но и то, как они связаны с русской культурой. А связи эти весьма давние и очень прочные. На протяжении двух с лишним веков менялись эпохи и правители, моды и политические пристрастия. А писатели и поэты, художники и философы, певцы и композиторы, режиссеры и актеры, невзирая ни на что, все ехали и ехали в Грузию. Ехали к друзьям, полюбоваться красотами, по служебным делам, поработать, ища прибежища во время конфликтов с властями… И каждый раз тифлисские-тбилисские дома давали им кров, тепло новых друзей, а увенчанные резными балконами улицы вели к желанным целям, к новым единомышленникам. Культура грузинского народа вливалась в их кровь, рождая в приезжих новые стимулы к творчеству. И, конечно, Грузия давала северному соседу немало выдающихся гуманитариев.

Мцыри

К 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова МКПС «Русский клуб» при поддержке Банка ВТБ выпустил уникальное издание поэмы «Мцыри». Это книга-билингва, в которой, наравне с оригинальным текстом, приведены переводы поэмы на грузинский язык классиком грузинской литературы Ильей Чавчавадзе и известным переводчиком Давидом Гачечиладзе. Иллюстрации тбилисских художников Мзии Мчедлишвили и Арчила Кухианидзе.

22 июня — День памяти и скорби

По этой ссылке доступен для чтения сборник документальных рассказов журналиста, литератора Арсена Еремяна «22 ИЮНЯ», изданный «РК». На страницах книги предстают десятки человеческих судеб, реальных людских жизней, которые 84 года тому назад, 22 июня 1941 года, преломились и необратимо пошли по новым дорогам – тяжелым, беспощадным, военным. Для кого-то они оказались короткими, последними… Для кого-то – долгими. Но любая из них была исполнена настоящего мужества, стойкости, достоинства. Вот – один из очерков этого сборника. Он называется «Родина-мать зовет»: «22 июня Ираклий Тоидзе работал в своей мастерской над вариантом иллюстрации к поэме «Витязь в тигровой шкуре». Внезапно распахнулась дверь, и в комнату вбежала жена художника Тамара. Потрясенная и испуганная, она растерянно указывала за порог, где услышала из уличного репродуктора сообщение Совинформбюро… «Война!», — только и смогла вымолвить она. Художник посмотрел на жену и сказал: «Стой так и не двигайся». И тут же стал делать наброски, один за другим… В то июньское утро Тамара стала олицетворением всех женщин, которым выпала тяжкая участь провожать сыновей на войну. И этот жест, который она, русская женщина, незаметно для себя переняла у землячек мужа, грузинских женщин, помог создать Тоидзе его лучшее творение. По воспоминаниям сына художника, Александра Тоидзе, отец очень любил поэзию Андрея Белого. В томике его стихов Ираклий Тоидзе подчеркнул карандашом строки: «Позволь же, о родина-мать, в сырое, в пустое раздолье, в раздолье твое прорыдать»… Эти любимые художником строки отозвались в его памяти в трагические дни начала войны, и название плаката пришло само собой. Образ «Родина-мать» — это не «портрет жены художника». Это портрет Матери, в котором каждый находил черты самого дорогого лица… Уже к концу июня 1941 года плакат «Родина-мать зовет!», напечатанный миллионными тиражами, увидела вся страна. Его клеили на вокзалах и сборных пунктах, в учреждениях и колхозных конторах, на заборах и стенах. Типографии выпустили и специальный тираж «Родины-матери» — плакатики чуть меньше обычной почтовой открытки солдаты носили в нагрудных карманах гимнастерок, рядом с фотографиями матерей и жен, рядом с партийными и комсомольскими билетами, так же, как в Первую мировую войну защитники хранили при себе иконки с образом Божьей матери. Плакат «Родина-мать», как и песня «Священная война», оказывал на бойцов огромное эмоциональное воздействие, не менее сильное, чем беседы политруков о том, почему надо защищать Родину… Через много лет после окончания Великой Отечественной войны Ираклий Тоидзе рассказывал историю, услышанную от знакомого фронтовика. В первые месяцы войны наши войска обороняли город от превосходящих сил противника. Город отстоять не удалось. Когда бойцы покидали его, один солдат, увидев на стене полуразрушенного дома плакат «Родина-мать», воскликнул: «А как же моя мама?!». Он отстал от товарищей, снял плакат со стены, аккуратно сложил его и, сунув под гимнастерку, бросился догонять товарищей. И тут его сразила вражеская пуля…»

В поисках Золотого руна

В этом году в Грузии уже третий раз подряд проводился Международный русско-грузинский поэтический фестиваль. Проходил он на берегу Черного моря в древней Колхиде и поэтому носил название «В поисках Золотого руна». У Андрея Белого есть строчка: «Наш Арго крылатый опять настигает свое золотое Мы же очень хотели бы, чтоб участники фестиваля нашли свое золотое руно, свое поэтическое откровение на грузинской земле. Александр Дюма-отец как-то сказал, что Грузия — одухотворенная Галатея, преображенная в женщину. Вот этой женщине – ее красоте, благородству, достоинству словно Музе поклоняются поэты. Любовь русской к Кавказу — это любовь к свободе. В грузинской поэзии много света, воздуха, она насыщена любовью к жизни во всех ее проявлениях. Из Грузия неслучайно стала краем поэзии, своеобразной Меккой для русских писателей. Тбилиси — одна мировых поэтических столиц, и это не громкие слова. Мост диалога с поэтами Грузии выстраивался русскими поэтами и писателями с начала 19 века. Но в конце 80-х годов эта литературная нить, увы, прервалась. Наш фестиваль одной из своих наиважнейших целей ставит именно возврат к подобному диалогу и к восстановле нию культуры перевода. Один из классических примеров диалога, который перешел в крепкую дружбу двух великих поэтов, Борис Пастернак и Тициан Табидзе. Вот с кого надо брать пример! Возьмите гениальную строчку Тициана в переводе Пастернака: «Не я пишу стихи — они, как повесть, пишут меня …» Не это ли есть взаимопроникновение двух языков, двух алфавитов — таких разных, но столь прекрасно понимающих друг друга. Осип Ведь на самом деле русско-грузинским поэтическим связям нет аналога в мировой культуре. Еще Мандельштам писал, что в русской поэзии есть свой грузинский миф, впервые провозглашенный Пушкиным и разработанный Лермонтовым в целую мифологию. Проведение подобных фестивалей требует немалых затрат. Поэтому еще раз хочу выразить благодарность благотворительному фонду «Карту». И крепко пожать руку всем тем, кто помогал нам, чтоб поэтический фестиваль жил и радовал. Нам верится, что фестивальные встречи дадут новый импульс к возникновению дружеских и творческих контактов. И чтобы как прежде, по словам Андрея Вознесенского, отношение к Грузии для большинства российских поэтов оставалось алтарным.